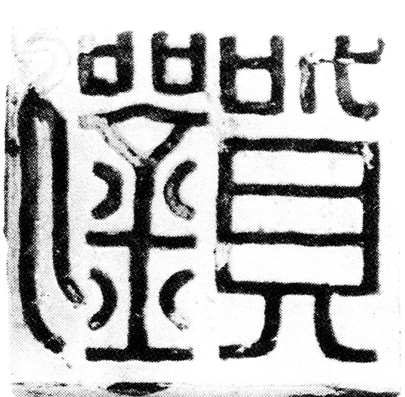

“刘贺”玉印

山东巨野县出土秦“安阳市”铭文陶片

同治十年晦木斋刻本《隶续》篆刻东汉武氏祠画像石

时间:1月21日

地点:北京青年报社

嘉宾:辛德勇 北京大学历史系教授

我知道,自己的文笔很差,对读者没有什么吸引力。我明白,吸引大家目光的,主要是海昏侯刘贺墓葬发现的大量文物。是这一重大考古发现,激发了人们对刘贺其人其事的浓厚兴趣。

真真切切的历史遗迹和遗物,反过来又让大家想知道更多真真切切的历史。其实,不仅社会公众有这样的需求,学术界同样也很迫切地需要更加全面、准确、清晰地认识刘贺一生的遭遇,甚至比社会大众更为迫切,这样才能更好地整理、研究海昏侯墓中出土的文物,让这些文物对历史研究发挥更好、更大的作用。

《海昏侯刘贺》这本小书,就是适应这种需要而撰写的。有人批评我写这本书是“应时而作”。诚然,我和大家一样,被这一重大考古发现所吸引,从而才会动笔撰写这部书稿,“应时而作”固然是我着述的缘由。但“应时”有什么不好吗?是从事学术研究一定非“背时”不可,还是“应时”就一定缺乏学术价值或学术质量就一定低劣不堪?

书写与研究紧密交织为一体,司马光的《资治通鉴》很有代表性

我想,历史学的工作,按照其性质的差异,大致可以划分为书写历史和研究历史两大类别,其最为典型者,前者如以《二十四史》为代表的传统史学着述的骨干,后者如清代干嘉学者对具体史事的考证。这是两种性质完全不同的工作。可是,在另一方面,又很难将二者截然区分开来;至少有一部分历史学着述,是将书写与研究紧密交织为一体的,司马光的《资治通鉴》,就很有代表性。

若就当代史学而言,在历史人物的传记性着述当中,这样的特征往往会表现得更为明显。像朱东润先生撰写的《梅尧臣传》《陆游传》《张居正大传》《陈子龙及其时代》等一系列历史人物的传记,我老师黄永年先生撰写的《唐太宗李世民》,邓广铭先生撰写的《王安石》,就都是优秀的历史人物传记,处处体现出新的见解,学术性很强;同时又都有系统完整的人物生平,颇具可读性。

虽然说学术性强的人物传记类着述不一定都带有注释,标注史料依据,但反过来却大致可以说附有史料出处的传记通常都是学术性的着述。依据这个简单的外在特征来判断,这部《海昏侯刘贺》当然是很典型的学术研究着作,而不是通俗读物。

若说这是一部学术性着作,一些朋友也可能会有疑问:“这也能算是学术书吗?”人们有这样的疑虑很自然,因为时下很多专业的学术着述,特别强调要有高大上的“问题意识”作主轴,论述的往往都是想象力不凡的很抽象的问题,高高超逸于寻常的历史活动之上;即使比较平实的论着,也多是探讨一些制度性、规律性问题,自视具有足够品味的学者,是不大有人会把像刘贺这种人的具体遭遇作为论述题目的。

作为非历史专业出身的“素人”(我上大学念的是地理系),我本来一直是在连滚带爬地学习各种基础知识,以多获取一些最基本的研究能力。简单地说,一直是蹒跚行走在学步的路上,现在依然如此。因而,一向不敢妄谈该怎样做学问的话;当然更不敢、也没有任何资格指点别人如何做学问。

关于这一问题,我想引述一段宫崎市定先生的看法。宫崎先生是日本着名东洋史学者,学问博大精深,圈子里的人都很敬重。他说了,别人即便觉得不大顺耳,也不好径加贬斥。

上个世纪六十年代,宫崎市定先生“监修”(也就是主编)了一套《中国人物丛书》。在这套丛书当中,宫崎先生本人执笔撰写了一部《隋之炀帝》(《隋の炀帝》)。当时,日本的历史学界,自从战争结束以来,一直是以社会经济史或其他类似的范式为主流取向,而对具体的历史人物,却避而远之。

宫崎先生在这部书中,以炀帝为核心,表述了很多对隋朝历史的重要认识,应该说是以畅达易晓的文笔,阐扬了高深的学术看法,对专业史学工作者与普通社会大众,两相兼宜,亦即足以供雅俗共赏。

《资治通鉴》那样的编年史,读之不易

若干年前,北京大学历史系请来一位很有名头的西洋学者,中文的名字叫魏根深。这位魏根深教授,当时任教于哈佛大学,以前曾经做过欧盟驻华大使,从英吉利到美利坚,去过世界上很多地方,见多识广。他在北大作报告,系领导临时抓我的差,顶替因故不能出席的某教授去给他做评议。魏根深教授报告的主旨,是说像《史记》《汉书》这样的历代正史,可读性很差,因而社会上没什么人阅读。被魏根深教授列在对立面的,是说只有像司马温公《资治通鉴》这样的编年史,才受读者欢迎。

我这个人书呆子气十足,不大会说虚情假意的奉承话,但在社交场合也能对付应酬一下,可是主办者安排的评议时间,长达半个小时,长篇大论地说假话,实在没那个能力。于是,就傻乎乎地讲了一些小孩子才说的真话——大意谓,虽然现在的中国人大多不好好看书,甚至根本不喜欢阅读,但中国很大,毕竟还是有那么一小撮读书人的。如惠子所云,余非鱼而不知鱼之乐,西洋人喜欢读什么样的历史书,我这种土鳖没有资格谈,但中国人,从古到今,都最喜欢看人物传记,哪怕是狗仔队炮制的八卦。

至于像《资治通鉴》那样的编年史,不仅普通人无法通读,就连专家者流,为做研究、发文章而非看不可,也是读之不易。一件事,一个人,从开头,到结束,一会儿一句,过好一阵子再来一句,中间不知有多少无关的间隔,而每一次间隔又不知要延宕多久时间,前一句,后一句,东鳞西爪,根本联不起来(顺便说一句,一般读者要想通过司马光的文笔来了解历史,最好先看后人根据《资治通鉴》重新编录的《通鉴纪事本末》。这部书是选择一些历史大事,按照这些事件的发生经过改编成一个个独立的纪事)。非要读,只能是强靠顽强的毅力硬着头皮坚持。谁要非说这书比《史记》《汉书》还好看,我真是钦之敬之。

《史记》开创了以人物传记纪史这一体裁

司马迁的《史记》,有一项很大的贡献,过去专门研究《太史公书》的专家,似乎认识不够——这就是开创了以人物传记纪史这一体裁。前年在清华大学旁听一场关于该校所藏战国竹书的学术讨论会,临结束时主办者突然让我讲两句感想。我随口说,作为外行,看出土文献,我不仅对新出土的文献“有什么”感兴趣,还关注和思索在这些新发现中“没有什么”。迄今为止,不管是出土的新发现,还是传世的老古书,甚至包括《汉书·艺文志》等古代书目着录的轶传古籍,在司马迁以前,还没有人物传记形式的历史着述。所以,我认为是司马迁的《史记》,开创了以历史人物为核心的历史记述。

过去朱东润先生研究中国“传叙文学”的源流,对《史记》列传的文学地位评价不高,他又发挥《四库提要》的成说,找来《晏子春秋》作“传叙文学”之祖。其实不管是从文学角度来评论,还是就史学着述而言,依我看,《晏子春秋》都很难说是一种传记,其性质还是更接近子书。正因为如此,在《四库总目》之前,一向被列在子部,《汉书·艺文志》更本徒称《晏子》(其实即使加上“春秋”二字,也并不意味着它就一定是一部像《春秋》一样的史书,如《吕氏春秋》就是如此)。《四库总目》以之列入史部,不过是为传记类书籍强指一个上古的渊源而已,本不足为训。

司马迁开创传记这一纪史形式的内在实质,在于对人也就是对具体个人命运的深切关怀。《太史公自序》述及写作七十列传的旨意,是要彰显那些“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下”的人士,而他受诸乃父的遗训,也是要论着那些“明主贤君忠臣死义之士”,自已清楚表明了上述宗旨。继此之后,在以司马迁《史记》创立的纪传体“正史”为主的中国历史典籍中,人物传记,一直是一种居于骨干地位的表述形式。

太史公发愤撰着的《史记》,是在写历史,不像我们今天多数大学历史系教授,是以研究历史为主要工作。着述的性质虽然有所差异,却同样可以用传记的形式,来体现研究的成果,而贯穿其中的共同旨趣,就是对历史洪流中具体个人的重视,对具体历史人物的关怀。提倡历史人物研究的宫崎市定先生,写过一本《史记を语る》,书中特别强调了《史记》的纪传体史书始祖地位,因而他倡导人物传记的书写,显然也是在承袭司马迁开创的这一传统。

面目有点儿憨,同时也是实在的

事实上,日本后来出现一大批这样的人物传记,而且大多都是由名家执笔,在文字通畅的同时,学术分量大多又都很厚重。日本很多普通民众的历史知识即主要通过这些传记获得。相比之下,中国虽然也有一批历史人物的传记,但像前面举述的朱东润、黄永年、邓广铭诸位先生书写的大家佳作,数量却颇显尠少。我这本小书,当然远不足以攀附上述这些前辈的名着,篇章顿舛,文字枯涩,而且作为人物传记来说,具体的写法,也很不合乎程序。在具体的写法上,主要还是出自学术研究的考虑,没有更多关照非专业的普通读者。只是我的基本的出发点,是想效法先贤,以近似传记的形式来体现自己的研究见解。

如果说,有很多非历史专业的读者还能够比较喜欢这本小书的话,我想,除了海昏侯墓的发现更引人关注以及这种近似于传记的形式更受一般读者欢迎之外,我对历史学研究的一项基本观念,可能也起到相当的作用——这就是我一向认为,学术是朴素的。因为我这样想,所以《海昏侯刘贺》的面目有点儿憨,同时也是很实在的。

我们研究历史问题,应当基于普普通通的人情事理,努力从看似纷纭混沌的现象中找到那些隐晦不显的简单史实,是变复杂为简单;不应反其道而行之,变简单为复杂,摆弄一大堆远洋舶来或是师心臆造的神秘概念,把人所共知的简单史实讲得云遮雾罩,谁也不明白是什么意思,甚至你要是有机会当场问作者,他自己恐怕也说不明白那些玄虚奇幻的词句到底指的是什么。我认为,富有价值的历史研究不是这样,历史研究的成果,不应该让哪一个国家的人看起来都像是用外文写的。

记得很多年前,在书店里偶然翻看北大某系知名教授写的一本书,想不到几乎每一个句子都不知道写的是啥。和同行兄长唐晓峰先生谈起我的困惑,晓峰兄一听就笑了,告诉我:“我明白你的困惑。你要是把它翻译成英文读就明白写的是啥意思了。因为我读他的书时,也有跟你一样的感觉,但我是把它直接转换成英文读的。”晓峰兄不仅是扔掉绿卡回国的正经海归,而且在美国大学的讲台上一口气教了七八年书,讲英语,比从小儿说的北京话更有腔调儿。他有此等道行,可像我这样的土鳖就只能徒唤奈何了。

这本小书展开的主线,是西汉宫廷斗争

我在给研究生讲授“目录学概论”这门课时,想尽量清楚一些说明《资治通鉴》各个部分也就是各个时段纪事的史料价值。

过去自己受学于黄永年师的看法是,《通鉴》之秦汉部分,绝对不能用作纪事的史料,然而其他现代学者的相关着述却没有这样的表述。更为重要的是,北京大学的田余庆教授写有一篇重要论文,题为《论轮台诏》。这篇文章受到很多学者的称赞,其结论,是被普遍写进教科书的“定论”,而其主要史料依据,就是《资治通鉴》,或者说《论轮台诏》一文是主要依据《通鉴》立论。

在这种情况下,我无法回避,必须对《资治通鉴》的相关记载做出深入的论证。这样,就有了三联书店给我出版的《制造汉武帝》。这本小册子意在说明司马光为张扬个人的政治理想而如何恣意书写汉武帝和卫太子的形象。

通过这一研究,我对西汉武帝至宣帝时期的政治样态,有了新的认识:即田余庆先生提出汉武帝晚年下诏悔过,改变了此前实行的“尚功”路线,改而“守文”,而且将其视作汉代政治发展史上的一个重大转折,而我认为,这一观点,是不成立的。我的看法是:西汉武帝至宣帝时期的政治路线,一以贯之,小的波动起伏虽恒所固有,但并没有发生过转折性的变化,西汉治国路线的所谓转折性变化,发生在元帝时期,而不是汉武帝的后期。

这一研究结论,对《海昏侯刘贺》的撰写至关重要。如前所述,这本小书展开的主线,是西汉宫廷斗争,也就是纯粹的对权力、利益的控制和争夺,用我老师黄永年先生讲课时常用的语言来说,就是狗咬狗的厮杀。根据可靠的史料,看不到司马光在《资治通鉴》中刻意塑造的卫太子形象,看不到这位太子哥儿持有什么不同于乃父的利国利民主张和寄寓正义理想的政治路线。这是《海昏侯刘贺》全书立论的基础,而我对这一基础有着清楚的认识和充足的自信,它不是一个虚拟的前提。

除了这一隐而不显的重要基础之外,在《海昏侯刘贺》这本书中,直接渊源于此的表述,是第二章《太子据的反叛》。关于这一问题,我在《制造汉武帝》中只是做了简单的叙述,指出卫太子确实针对汉武帝行用了巫蛊之术。本来以为是一清二楚略无疑义的事实,不料却遭到诸多人士强烈的质疑。为此,后来不得不专门写了一篇题作《汉武帝太子据施行巫蛊事述说》的论文,详细阐述我的看法。《太子据的反叛》这一章,就是源出于此。

通过以上说明,大家不难理解,《制造汉武帝》的先行出版,对我撰写《海昏侯刘贺》,作用甚大,也可以说是书中看不见的一条神髓。

不管是旧有的研究基础,还是新着笔的内容,都不是简单混搭在一起

在上述两个主要来源之外,本书第六、七两章,特别是第七章的全部内容,主要是依赖我本来的专业,亦即历史地理学的研究基础。需要说明的是,除了一般性地了解和利用相关知识(如引述我的老师史念海先生的研究成果)之外,更多的叙述,也是出自我本人的研究,其中有些内容,过去也有成文刊布。例如,论述所谓“午道”问题时就项羽北上救赵路线所做的阐发,就是出自我过去撰述的《巨鹿之战地理新解》(收入《历史的空间与空间的历史》一书)和《补证项羽北上救赵所经停之安阳》(收入《石室剩言》一书)这两篇文章。

其余本书最后的“余论”《盖棺论定于青史》,主要论述对于传主刘贺其人的研究,究竟是以传世文献的记载为主,还是要专恃海昏侯墓出土的文物、文献?这是一个方法论的问题(但在这里也举例性地谈到我对海昏侯室相关文物的解读),下文还要进一步说明。这部分内容,当然是从头新写。还有第六章的很多内容,还有最前面的第一章《刘贺的家世》,同样也没有写成的旧稿可以利用,完全是这次为撰写此书而新做的研究。

前面已经谈到,限于学识,我的研究,不可避免地会有很多疏失。同时,社会迫切需要相关知识,使得撰述的时间比较仓促,书中有些论述也不够完善。例如,关于“海昏”这一名称,我在本书交稿之后,就又接连写出了《羹颉侯、东昏家与海昏侯爵号》与《彭蠡泽畔的落日斜晖——海昏县名释义》这两篇论文,对书中的观点,又做出了新的补充论证。

不管是旧有的研究基础,还是新着笔的内容,都不是简单地混搭在一起,简单地重复,而是以刘贺以及乃父乃祖作为通贯全书的焦点人物,同时又以西汉武帝、霍光直至宣帝时期的宫廷政治斗争作为贯穿始终的脉络和背景,将这些内容有机地融会为一体。这样才能看清西汉这一时期政治历史的整体面貌。尽管在高大上的历史学家看来,我的认识或许过于肤浅,过于表象,甚至很缺乏品位,但这就是历史的真相。

至于是不是写得很好,以及阅读的人是不是理解、是不是满意以及是不是喜欢,都需要读者评判,每一位读者也都有权利评判。这就像厨师做出的菜,谁动了筷子,都可以说出舌尖儿上和肚子里面的感觉。那是你自己的生理直觉,畅快了,想叫就可以叫出来;恶心了,想吐也要痛痛快快地吐出来。上面和各位谈的,只是我的主观意图,希望大家能够了解,也希望能够帮助大家更好地阅读和理解这本小书。

(本版文由辛德勇教授根据讲座内容重新修订,本版刊登时有所删节,本版图片选自《海昏侯刘贺》一书)

(实习编辑:王怡婷)