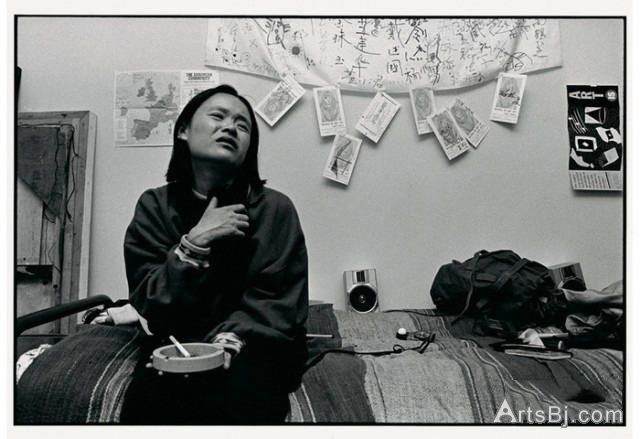

吕楠,“中国最具传奇色彩的摄影家”、“当今中国最有分量的摄影家之一”,他的镜头让人想起马克·吕布,他是中国当代艺术史上最著名照片《为无名山增高一米》的制造者。在1989-2004这15年中,吕楠如苦行僧一般生活、工作和学习,他坚信“好东西是在沉默中完成的”。2005年之前,见过吕楠作品的人屈指可数。在推出《被人遗忘的人——中国精神病人生存状况》、《在路上——中国天主教》和《四季——西藏农民的日常生活》三部曲后一举成名,他用他那些冷峻、残酷但极为真实的照片,把摄影和当代艺术最完美地结合到了一起。

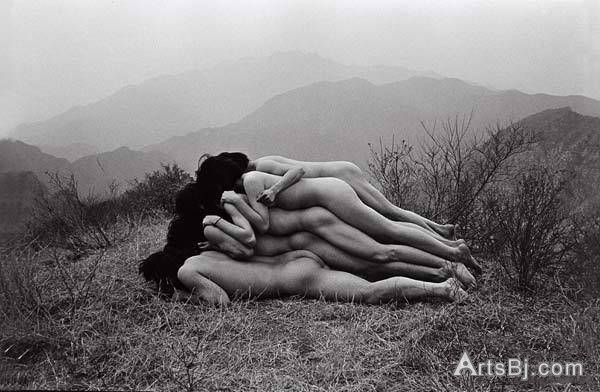

为无名山增高一米

你也许不了解吕楠,但一定见过这张照片,《为无名山增高一米》是他早期的摄影作品,已经成为中国当代艺术史上最经典的照片之一。

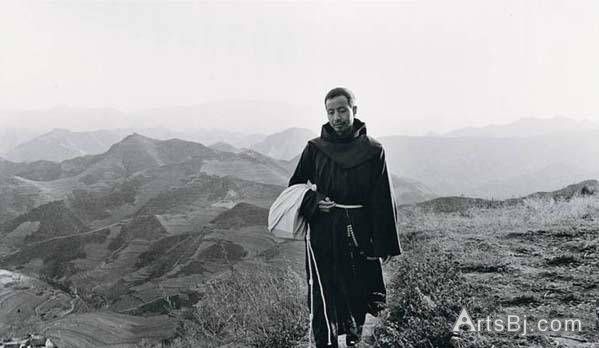

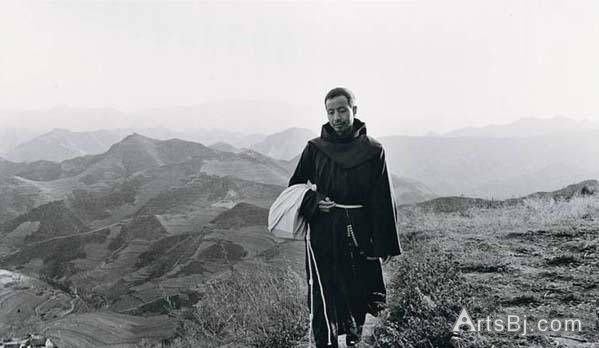

走在传教路上的方济各会修士 陕西 1995

吕楠从不让自己的形象出现在印刷品上,不少人误把他作品中这个修士形象当作吕楠本人。吕楠坚持别人对他直呼其名,不肯被称老师;拒绝出席自己作品的开幕式和研讨会,并以自己“太丑”为由,拒绝任何媒体的拍照......

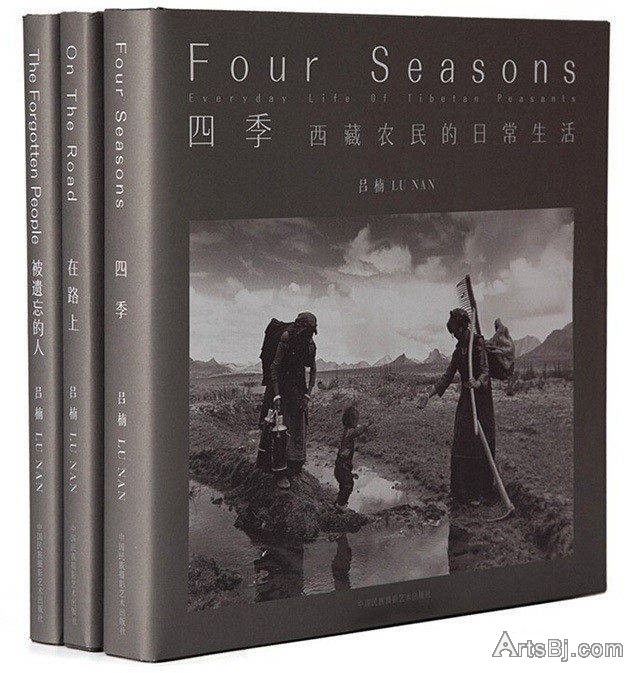

跟随吕楠摄影三部曲《被人遗忘的人——中国精神病人生存状况》、《在路上——中国天主教》和《四季——西藏农民的日常生活》,我们一起看看这个摄影师!

吕楠摄影三部曲:《被人遗忘的人——中国精神病人生存状况》、《在路上——中国天主教》和《四季——西藏农民的日常生活》

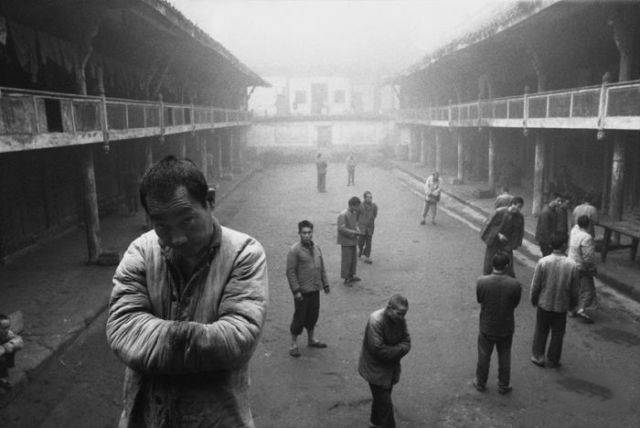

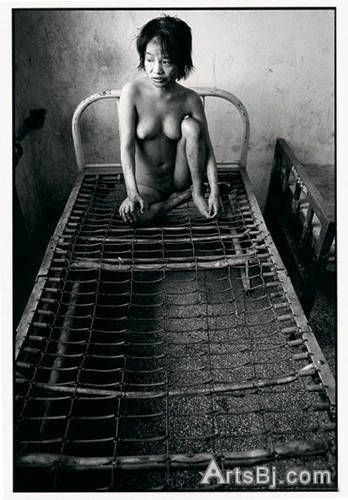

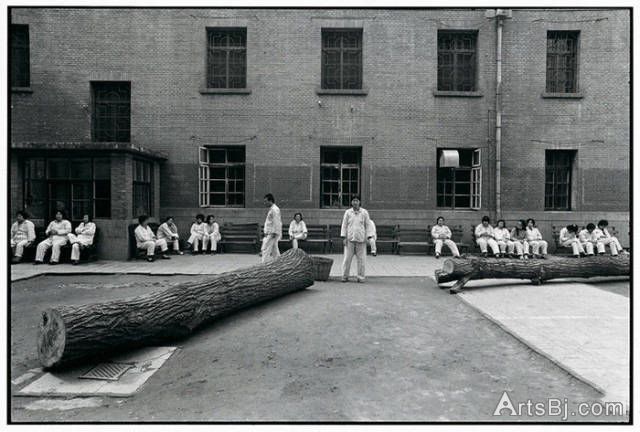

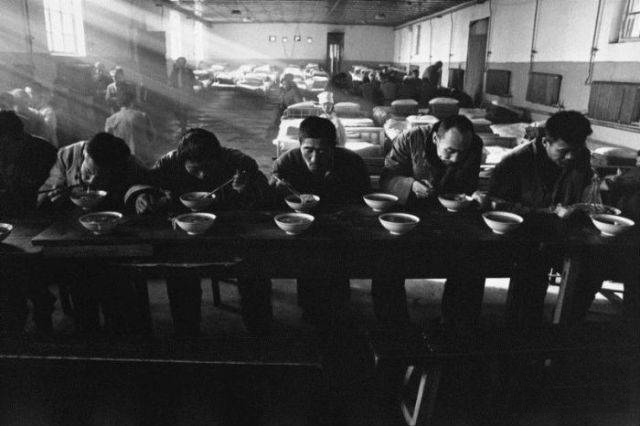

《被遗忘的人:精神病人生存状况》 1989-1990

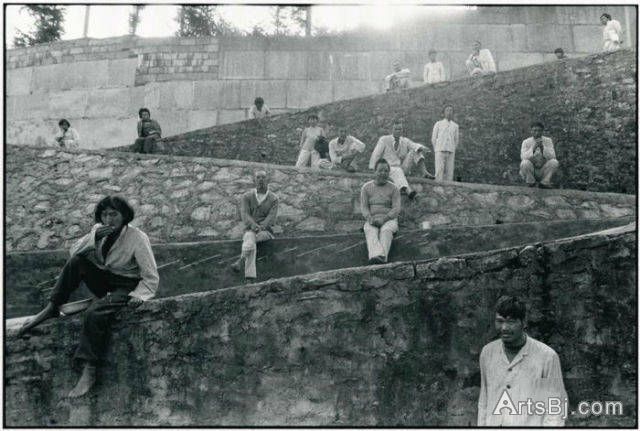

精神病院 贵州 1990

医院没有院子,病人白天中的大部分时间都是在斜坡上度过

吕楠的三部曲是从这一部拍摄精神病院题材开始的,从1989年开始,吕楠前后走访了38家精神病院和上百个患者家庭。每拍摄一个精神病人,只要条件和情况允许,吕楠都会进行面对面的采访,了解病人的身世、家庭背景和病情,并作记录,采访时间一般不少于一个小时。通常接下来的拍摄会再花一至两个小时。

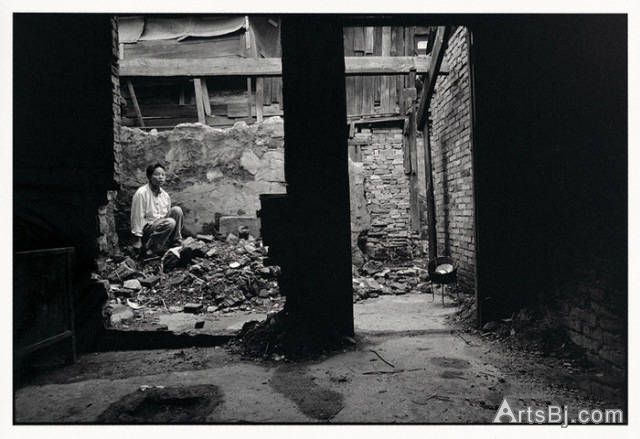

精神病院 四川 1990

有一次,吕楠在北京安定医院拍摄,在一间病房外面,遭遇了一个强壮的病人,吕楠本能地用手护住头,就在这时,那个病人却向他伸出一只手,要和他握手。在这一瞬间,吕楠被病人的友好和善良深深触动,此后,在吕楠的心目中,再也没有精神病这一概念,在他眼中,精神病人和所有的人一样,也有喜怒哀乐,也有正常的感情。

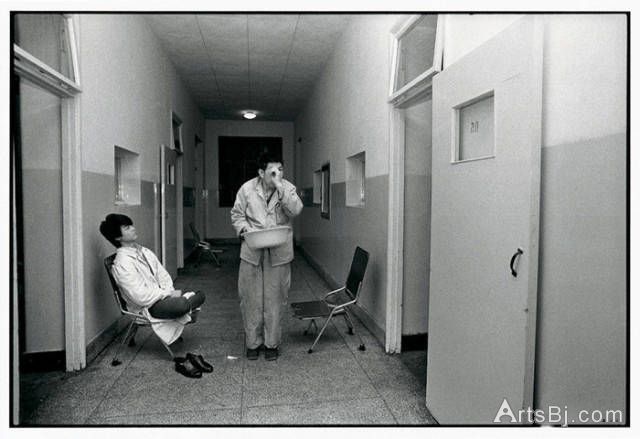

精神病院 天津 1989

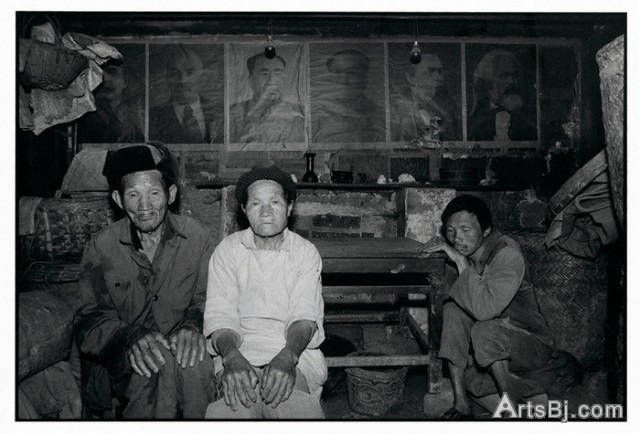

吕楠在拍摄中发现,精神病人在“文革”中一度被当作是没有远大理想的人群对待,毛泽东思想和毛泽东语录曾经被用来作为精神病人的治疗手段。他在四川一家精神病院的墙上看到一条标语:“没有正确的政治思想就等于没有灵魂。”那个“魂”的云字旁被人抠掉了,变成了“没有灵鬼”。

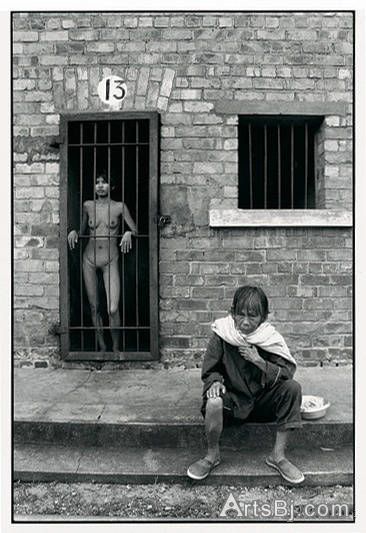

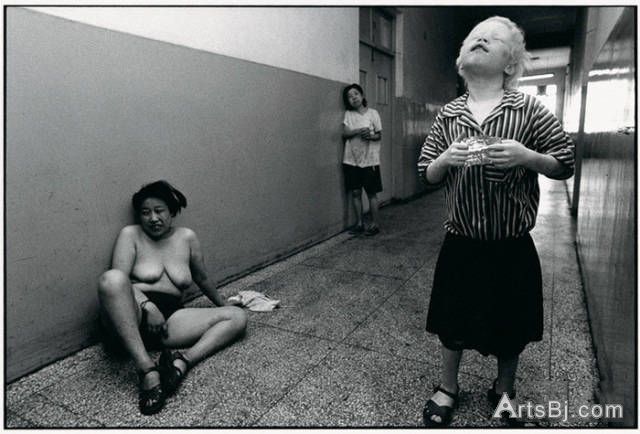

精神病院 陕西 1990

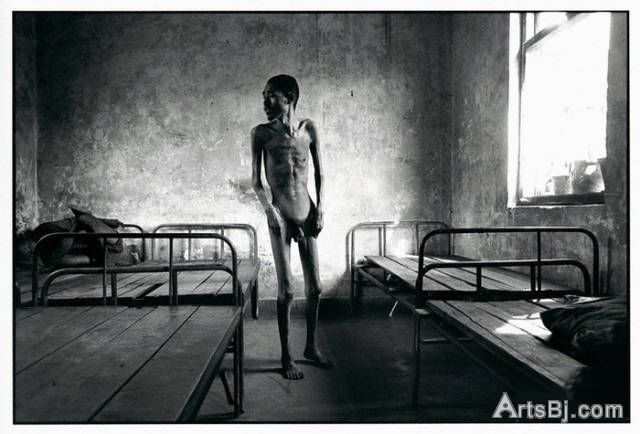

在谈到精神病院拍摄时,吕楠反复提到的一个词是“尊严”。广西一家精神病院的重病者病房,全身赤裸的女病人站立在铁栅栏做成的铁门背后,双手搭在铁栏杆上,病房外的近景坐着一个老年女病人。

精神病院 广西 1990

这是医院的重患者病房,这样的病房在这有十几间。23岁的周举铎,住院已超过一个月,但从没有离开过13号病房。

吕楠说:“她可以坐在那里,也可以站在那里,也可以趴在那个上面,她可以在房间里的任何地方,而且事实也是如此。但是我要让她的尊严显现出来,只要她是歪七扭八地靠在这个门上面,我就不会拍。”

很多人慢待摄影,他们有一个事先虚设的前提:世界是为摄影师准备的,你‘咔嚓’一下就行了,没那样的事。你必须要调整,但是这个调整不能违背真实,调整要注意的是一定要够,但不能过。如果画面里没有关在房间里的女病人的话,就没有力量,老年女病人不坐过来,我也没法拍,我等她过来了,就开始拍,拍了五六卷,直到院方很客气地把我请出医院。”

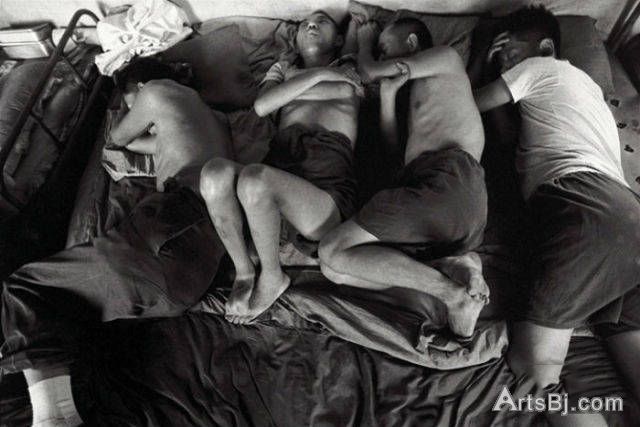

精神病院 天津 1990

她不会说话,警察3年前街上捡的。她有破坏欲,医院不能提供衣褥,一天大部分时间她都躺在地上,确切说是躺在自己屎尿混合物上。半年后死在医院。

吕楠对待所有的病人都一视同仁,即使是丧失行动和语言能力的病人。面上图中的病人,吕楠按下快门的瞬间也是她挺直身子坐在没有床垫的床上,而不会是歪歪斜斜躺倒的样子。

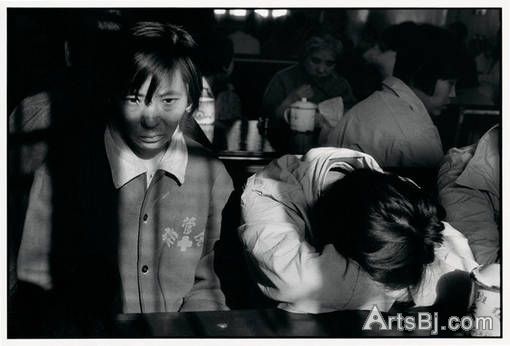

精神病院 天津 1989

吕楠在很多照片旁边都有简短说明,写下了病人的姓名、家庭、住院前后的基本状况。以前,别人问吕楠为什么要写那么多照片说明,吕楠也讲不明白,直到看到桑塔格在《旁观他人之痛苦》里对摄影家萨尔加多的作品提出的批评。

精神病院 天津 1989

桑塔格这样写道:“这些照片以孤苦无告的蚁民百姓为焦点,却又把他们打回孤苦无告的原形……他们的姓名在图片说明中一律从缺,拍摄人物照却不列出对象的姓名,等于是在有意无意之间与名流文化同流合污,同时助长了对另一种截然不同的摄影口味的贪婪需索:只授予名流姓名,而将其他人贬降为他们的职业、种族及惨况的代表性样本。”吕楠发现现在可以很地好回答这个问题:我写下说明文字的目的,就是为了不把他们的苦难当作他们的职业。

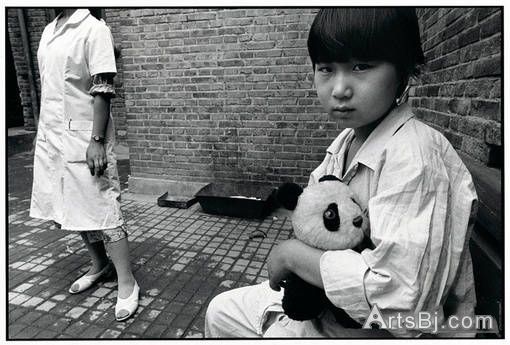

精神病院 北京 1989

女孩,11岁。由于缺少儿童病房,中国绝大部分儿童患者只能同成年病人住在一起。这些成年病人不仅不会照顾他们,有时还会打他们。

也有例外,上图中怀抱玩具熊猫的小女孩,目光与镜头对视。画册上原来有小女孩的名字,但是在画册制版的当天晚上,吕楠考虑再三,还是把女孩的名字划掉了。吕楠担心女孩以后痊愈了,不愿意让人家知道她以前的经历,有名字就会带来麻烦。

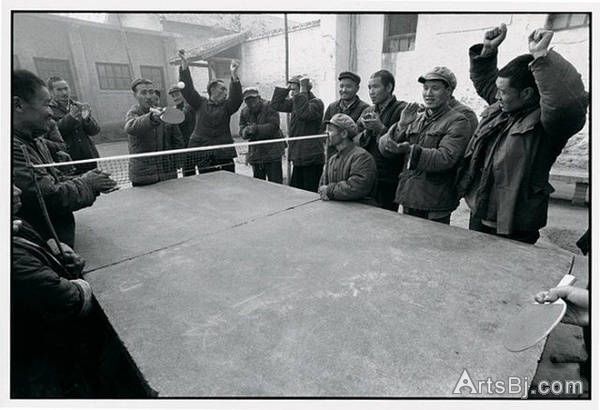

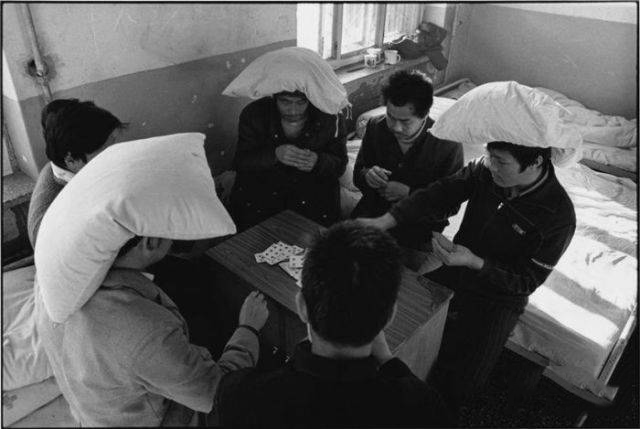

精神病院 黑龙江 1989

打扑克的患者,输的一方要接受顶枕头的处罚

耗时两年完成的《被遗忘的人》虽然具有强烈的视觉冲击力,但吕楠并没有强调病人的痛苦和惨状,而是以极其克制的拍摄手法,真实再现了精神病人的生存状态:“我拍完了精神病院以后,才理解病人的想法:医院外面才是精神病院呢。里面倒像教堂,像寺庙,像修道院,宁静至极,安静极了。”

精神病院 北京 1989

精神病院 天津 1989

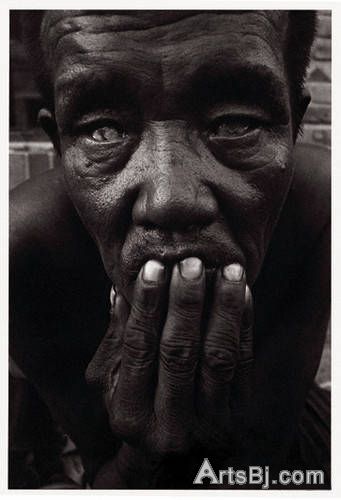

精神病院 天津 1989

这是一个盲人患者。当他感到有人在他面前时,便会重复说:“他们欺负我。”

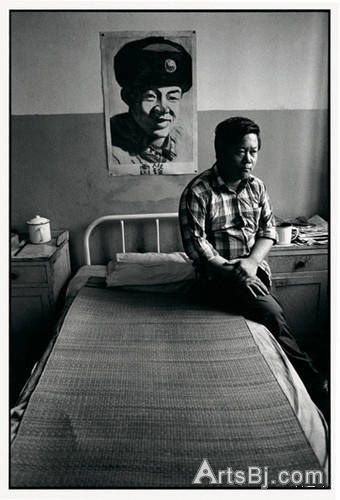

精神病院 天津 1989

万有胜,40岁,小学美术教师,墙上挂的是他画的雷锋像

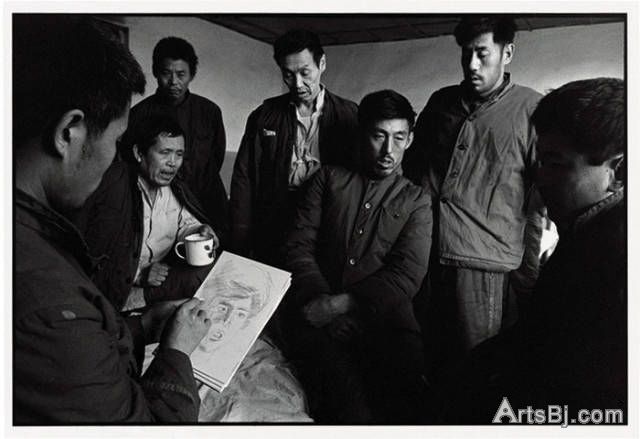

精神病院 黑龙江 1989

为室友画画

精神病院 黑龙江 1989

精神病院 天津 1989

韩民,36岁,住院已6年。他父亲把每月收入的一半支付其住院费。近日,韩民的哥哥被查出肝癌。“我都不知道该救哪一个好了”韩民的父亲叹息道。

家庭 北京 1989

张夏平,27岁,云南人。北京办画展期间住在朋友家,画展闭幕当天精神病复发,朋友认为她装病要赶她出门,“人们应当理解我,我是个病人。”她哭着说 。

家庭 贵州 1990

唐明季,45岁,丈夫于九年前去世。家里的门窗已被她取下用于取暧做饭。

家庭 四川1990

陶世茂,22岁,村里唯一的大学生。寒假回家首次发病,杀死母亲,打伤父亲(左)。恐惧的家人把他关进石头房。每天为他送饭的是最疼他的85岁的奶奶。

家庭 云南 1990

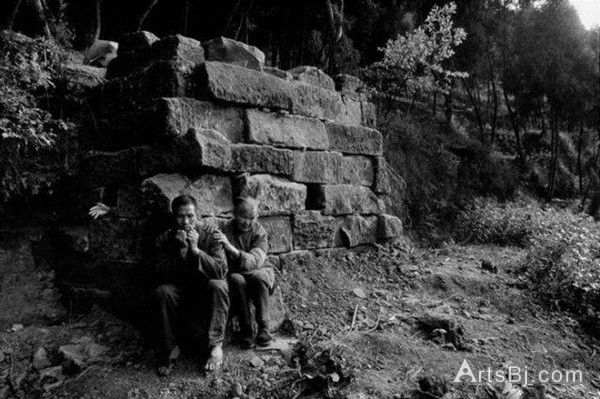

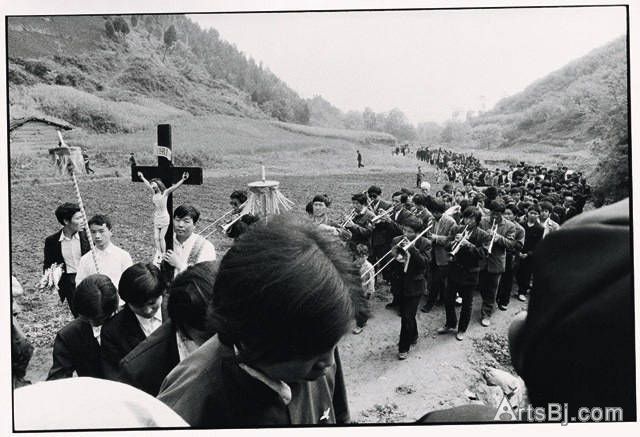

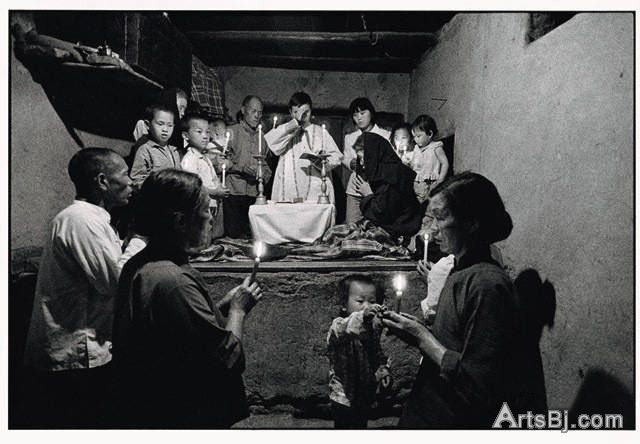

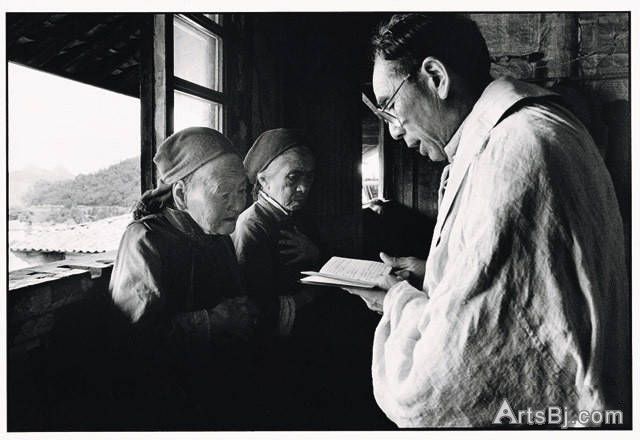

《在路上:中国的天主教》 1992-1996

在西藏拍宗教也是天经地义,但是我放弃了,我不是要在西藏解决宗教那样的问题了。我之所以选择天主教,是因为我希望视觉里有一种神圣、庄严、圣洁的东西在宗教中。而这是我在其它的宗教中拍不到,其他的宗教转化不出来,并不是因为他们内心不干净,而是通过视觉我很难表达。天主教至少有一种仪式,仪式性的东西适合于用视觉表达。

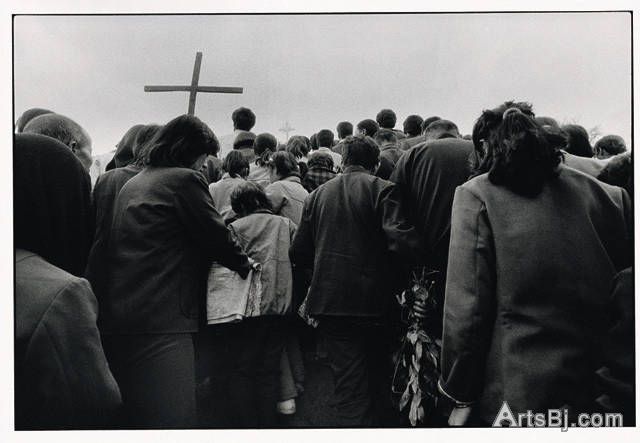

前往圣地的人们 陕西 1992

由于天主教题材特殊的敏感性,吕楠遭遇了比拍摄精神病人时更多的麻烦。第一次拍天主教,吕楠就被扣了相机。1992年,吕楠在陕西扶风拍摄农村天主教的活动,认识了当地的主教,吕楠对他说要拍一个天主教题材的系列,主教表示欢迎。等吕楠到了当地,主教却找不到了。

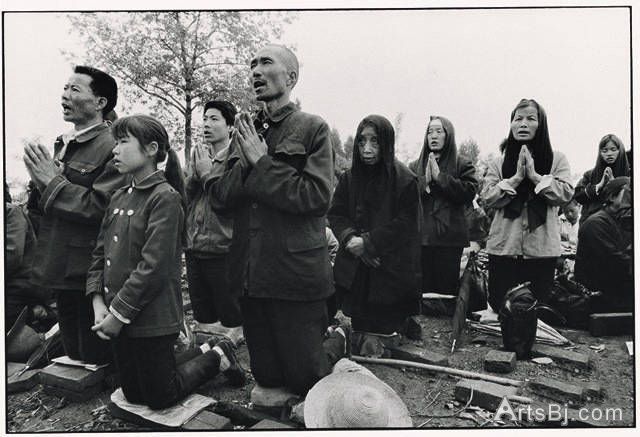

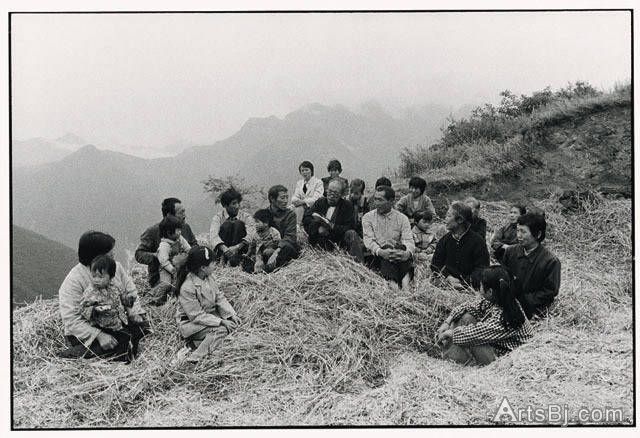

露天弥撒中的朝圣者 陕西 1992

吕楠在十字山拍摄朝圣人群的时候,随身带的相机也被扣住了。当时有教友对他说:你要找到老李神父就好了,他哪里都去过,熟悉所有的堂口。老李神父在二十公里外的橡木村,但是没有人带吕楠去。

朝圣的人们 陕西 1992

尽管吕楠后来要回了相机,但他的拍摄已经无法继续进行,无奈之余,只能坐火车去西安。在站台等车的时候,有个小伙子过来问吕楠:你的相机要回来了吗?吕楠也没多说什么,上了车之后,空空荡荡的火车从宝鸡向西安开去。眼看出师不利,吕楠很是沮丧,不知下一步该如何行动。

走在传教路上的方济各会修士 陕西 1995

列车启动没两分钟,一个戴着鸭舌帽的老者坐在吕楠对面说道:我听我侄子说你把相机要回来了,放心了,我到西安去看病。两人聊起来之后。吕楠说,那些教友告诉我,应该去橡木村找老李神父,他最了解陕西的情况,可是我现在也去不了了,那边堂口不肯接待我。老者微微一笑:我就是老李神父。吕楠简直不相信自己的耳朵,原先紧紧关闭的大门就在这一时刻轰然打开。

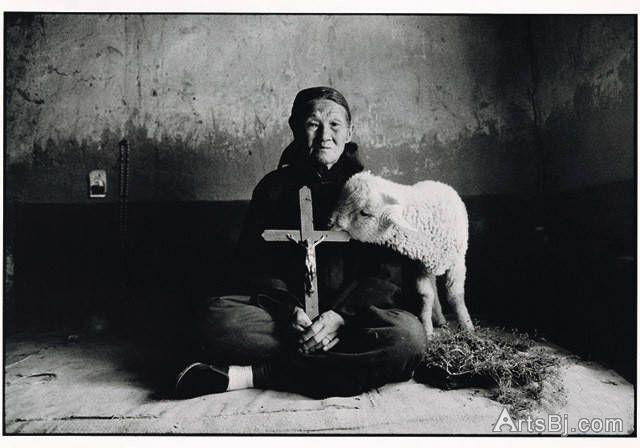

拿十字架的老妇和羔羊 陕西 1992

《拿十字架的老妇和羔羊》拍摄于陕西一户农家,这户人家有一头小羊,每天下午四点左右,主人就会给小羊喂草。有时候忙起来,顾不上,小羊饿了,会用嘴拽拽主人的裤腿提醒她。吕楠看到小羊这么可爱,就想拍几张照片。老妇人手里的十字架也有故事,老两口原来是教徒,在“文革”中,老伴把十字架用泥糊在墙壁里,连妻子都不知道。人与人之间的关系,在“文革”中已经不信任到何等程度了,连夫妻都互相不信任。

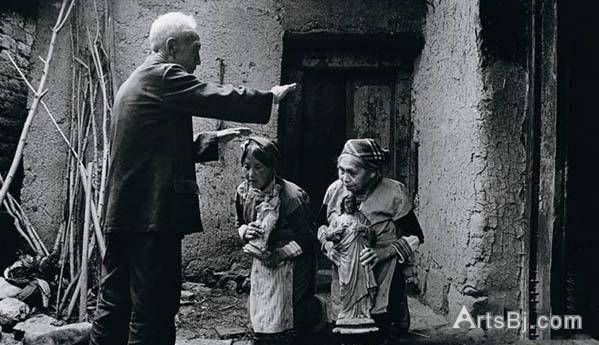

为老妇人祈祷的神父和教友 陕西 1992

吕楠说:“我是没有宗教的,我只是有信念,艺术家要有信念,最好不要有宗教。”在拍摄《在路上》的四年里,吕楠的足迹遍布十多个省市,从云南大山深处的教堂到河网密集的江南水乡,吕楠留下了他的足迹,也记录下了教徒们的目光。

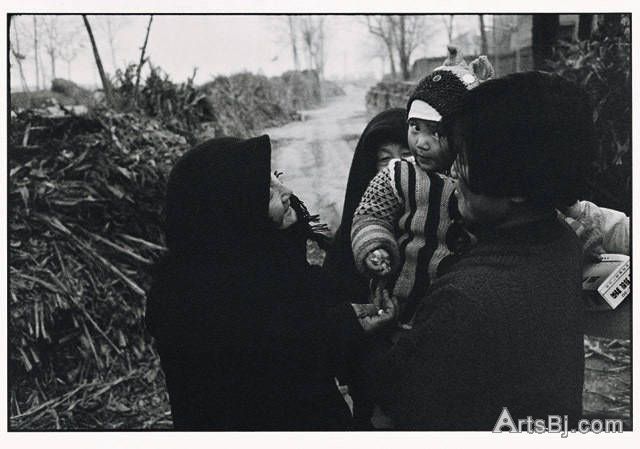

三个女人和孩子 陕西 1995

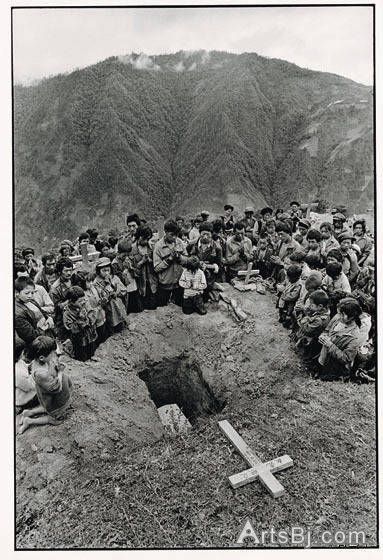

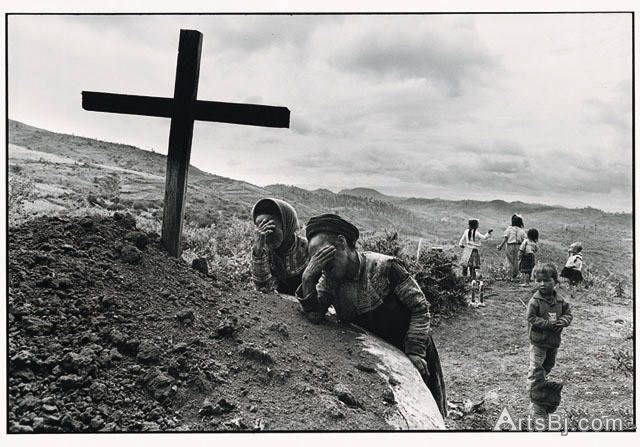

一个孩子的葬礼 云南 1993

死者是个4岁的藏族女孩,是得急病死的。她的村子在山里,离最近的医院有两天半路程,所以得不到急诊。

为病人送圣体的神父和教友 陕西 1992

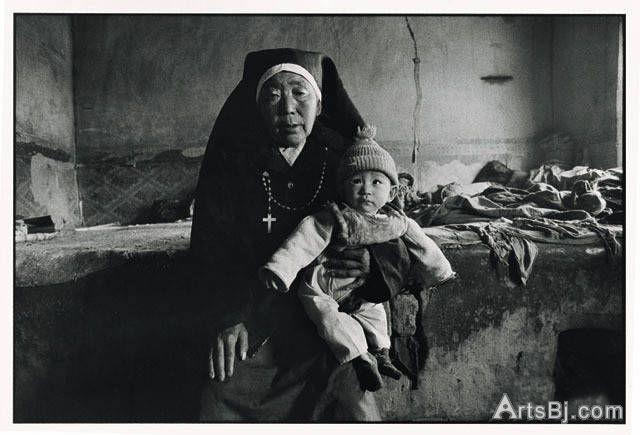

蒙古族修女和她收养的被遗弃的女婴 内蒙古 1992

主日中的教友 陕西 1992

在墓前的两个苗族女人和孩子们 云南 1993

为82岁老妇人领洗的神父和修女 云南 1993

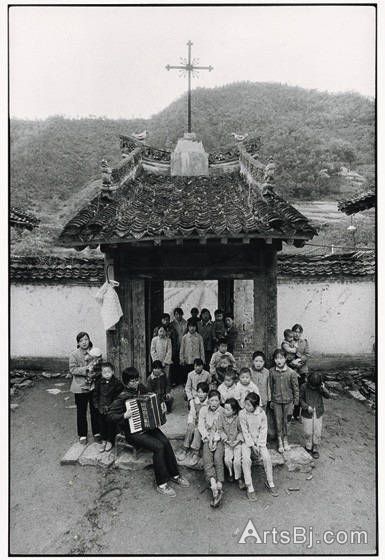

教孩子们唱圣歌的修女 陕西 1992

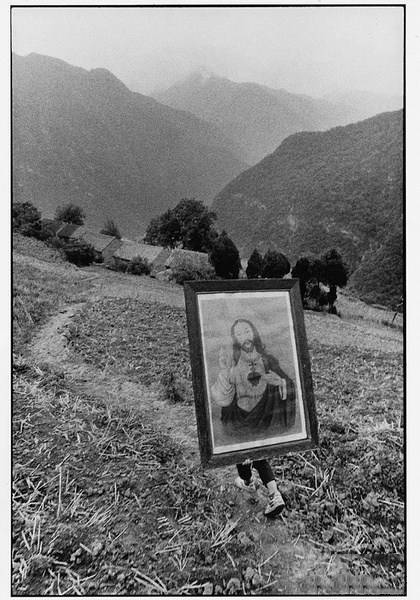

背圣像的少年 陕西 1992

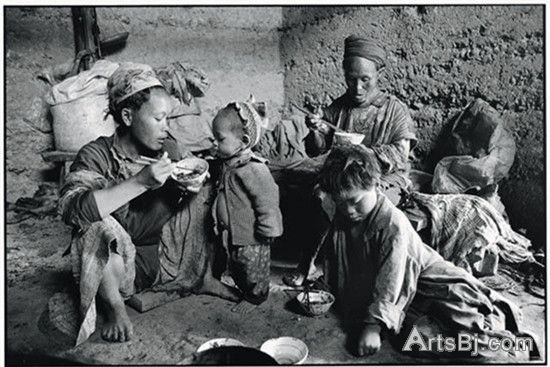

吃午饭的奶奶、母亲和两个孩子 云南 1993

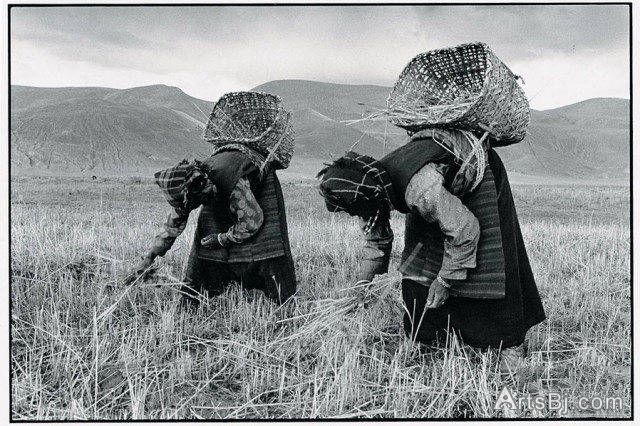

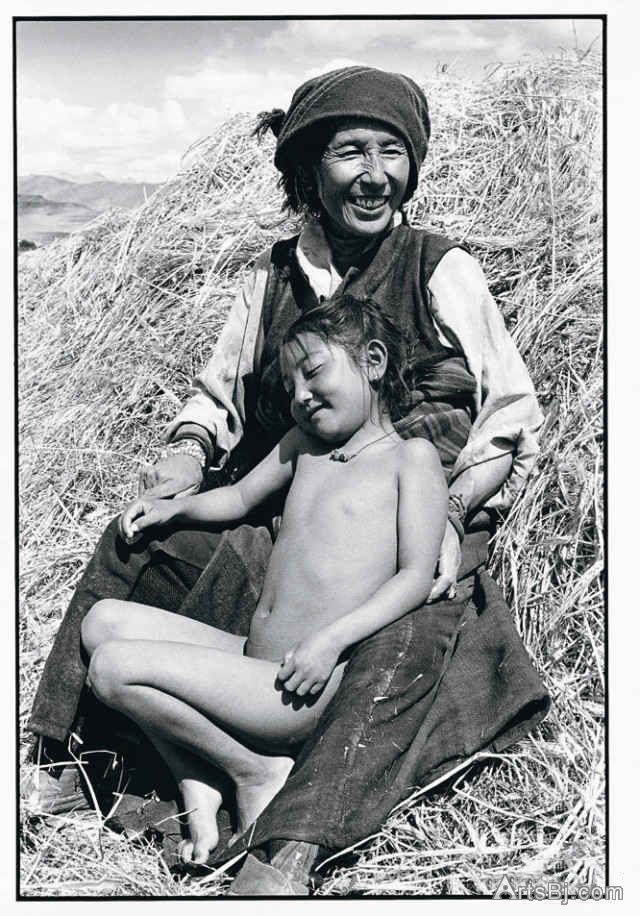

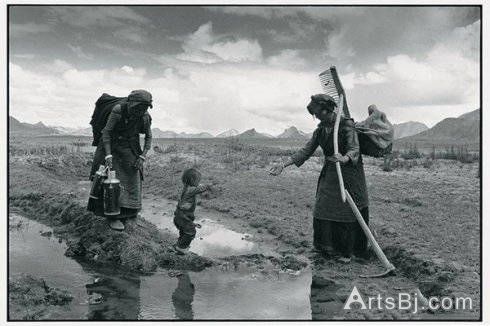

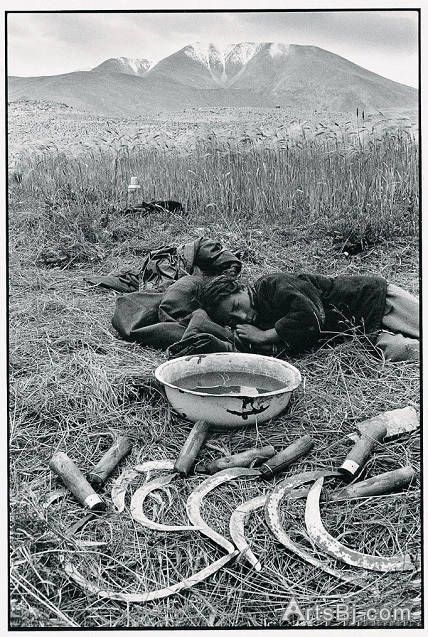

《四季:西藏农民的日常生活》 1996-2004

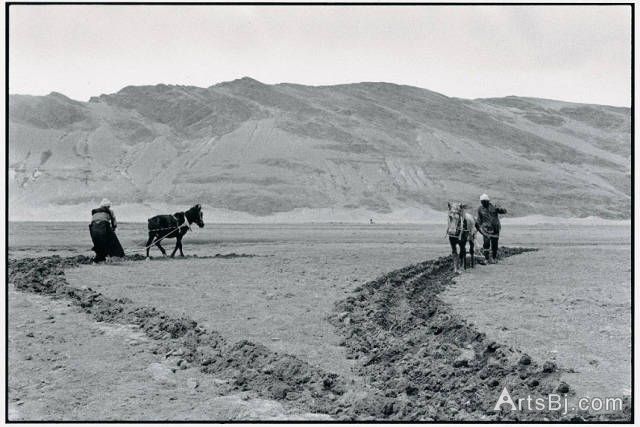

犁地的夫妇 2004

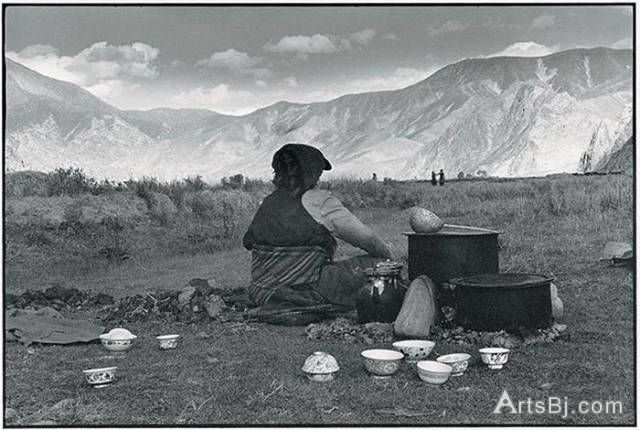

吕楠把他镜头下的西藏农民从3500多个胶卷、126000多张底片中精心挑选出109幅纯净的黑白照片,组成了《四季——西藏农民的日常生活》。这部作品以季节为顺序,从春播到秋收,从温暖的夏天到寒冷的冬季,几乎包含了西藏农民日常生活的方方面面,像一幅幅“影像版”的古典主义绘画。

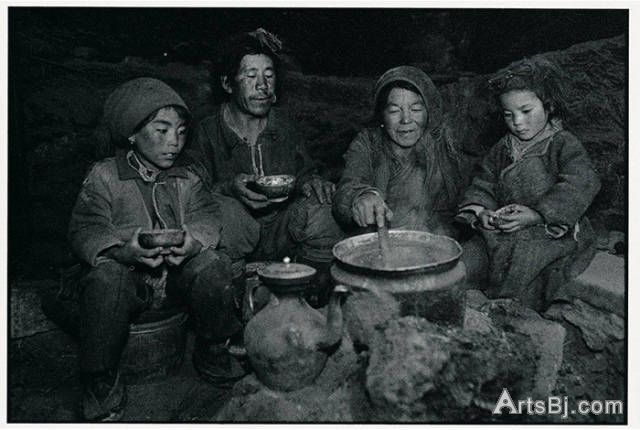

吃晚饭的一家人 2002

7年中,吕楠拒绝拍摄所谓典型的、流行的景色与人物,几乎每年,他都有至少一半的时间生活在西藏,最多的一次,他在西藏连续工作达9个月之久。完整的秋收,吕楠前后拍了4次,春播拍了两次。

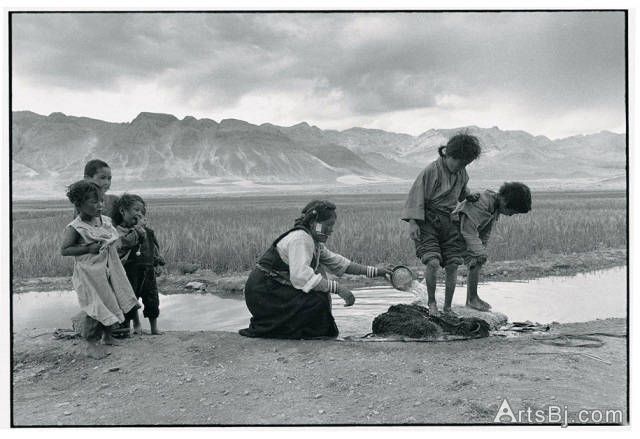

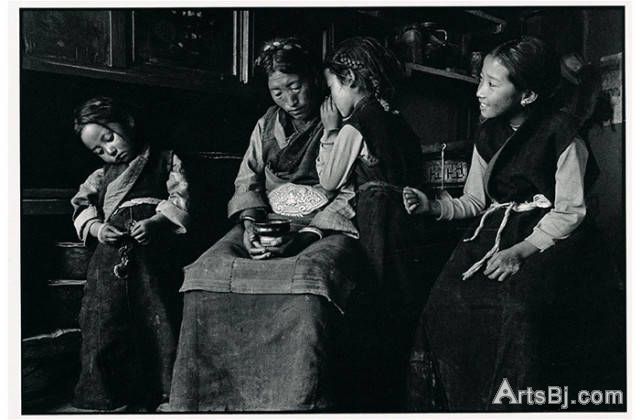

洗被子的女人和孩子们 1997

他靠地图选择拍摄地,用比例尺来计算能够步行走到的村子,几乎每天下午,这位自称“没有信仰只有信念”的摄影师都冒着沙尘暴,往返于海拔4000米以上的村庄和驻地。拍摄之余,每天还要花数小时研读柏拉图、歌德,并且听他喜欢的巴赫。

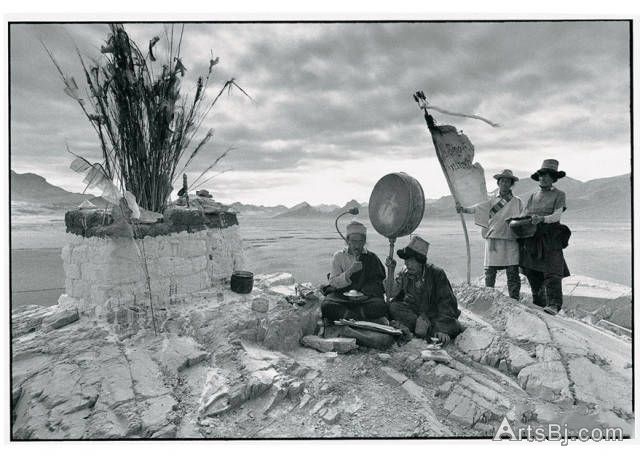

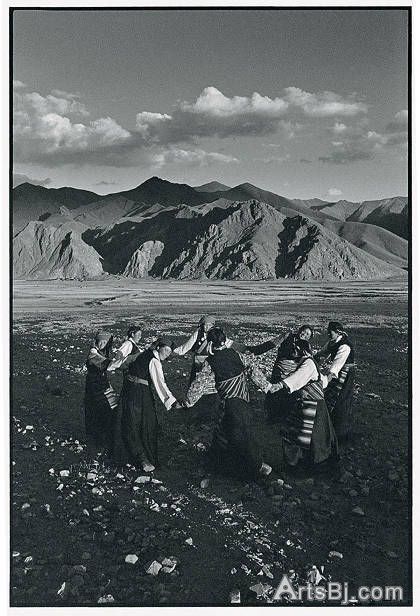

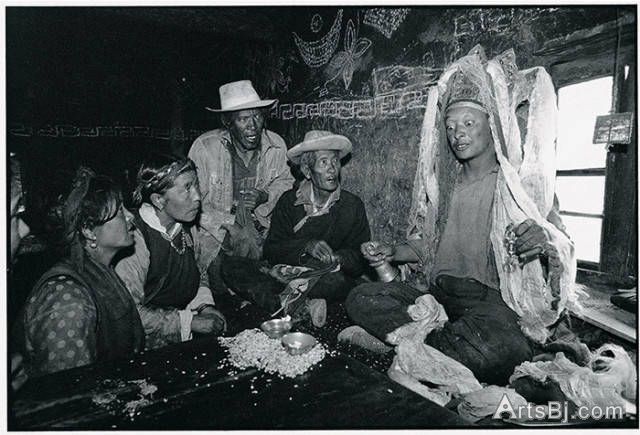

做驱雹法事的人们 1997

正是这些几乎被“当代”遗忘的“大作”成了吕楠在西藏的精神动力,他说,是歌德是巴赫支撑着他在西藏的生活和工作,并给他以巨大的营养,使他一直保持着一种宗教般的虔诚。

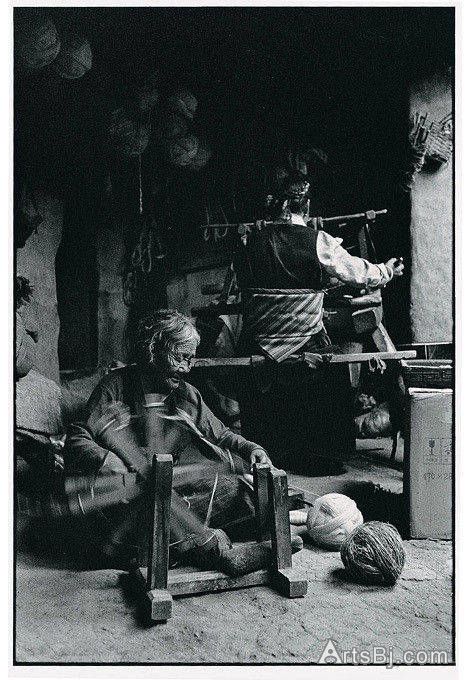

纺线的婆婆和织布的儿媳妇 2000

把相机放在手边,藏人在吕楠面前走来走去,做自己的事情,他们互不打扰。从吕楠安宁从容的照片来看,他离藏人很近,藏人在他的镜头里平静得似乎没有摄影者的存在。

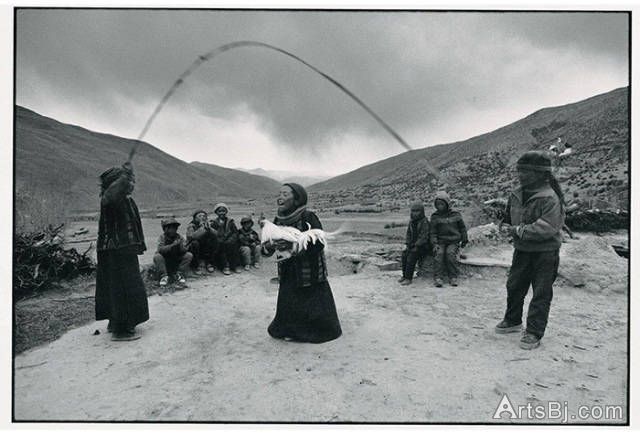

跳绳的孩子们 1996

一年四季的场景和情绪,藏人发生在山野和雪水之间的日常的琐碎、散漫与温暖就这样被一个来自异乡的摄影者缓慢记录着。

背麦子的男人和女孩儿 2002

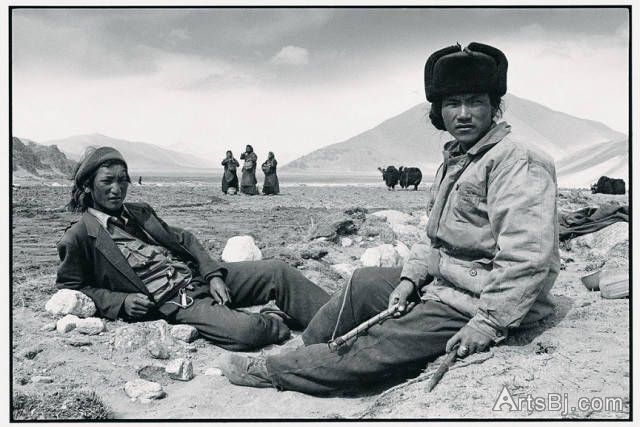

当问及为什么选择拍摄西藏的农民时,吕楠说:“摄影家不爱拍农民,因为他们的生活过于平淡。但我认为在一个相对广大的地域里面,西藏的农民是世界上最后一个不受任何诱惑、从容不迫生活着的人群。很多人认为藏族是一个很特殊的民族,我一开始拍就没把他们当作一个特殊的民族。因此,这7年,我并不是在拍‘西藏的农民’,我是在拍‘人的生活’——我们当初曾经也经历过的、但在大多数地方已经消失的人类健康的质朴的生活。”

挖食用植物的母子 2004

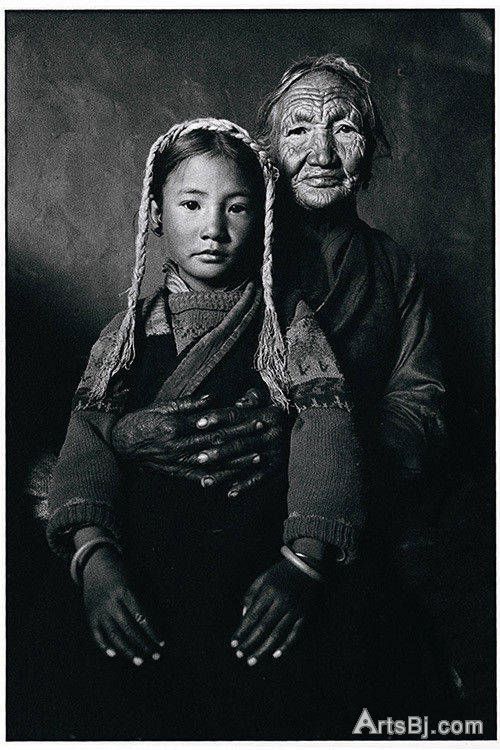

“控制画面的情绪,也许是《四季》保持庄严感的重要方式。”栗宪庭如此评价吕楠。所谓“哀而不伤,乐而不淫”,“《四季》的每一幅作品,所以能始终统一在庄严、肃穆、大器、凝重的整体气氛中,控制力可能是吕楠最重要的语言方式。”

休息的人们 2001

一个镜头可能要拍掉几个胶卷,而且所有的照片都不剪裁,《四季》能把普通变成不普通,把日常生活变成“经典”,在栗宪庭看来,在于吕楠体会到了西藏人的劳动是百之百地为着自己。他第一次看到把劳动变成了劳动本身。“凡高说强烈的阳光下就是庄严肃穆太对了。在西藏,没有面朝泥土背朝天苦的那一面,他们完全是为自己干,所以劳动终于变成劳动是快乐的。就跟艺术变成艺术本身一样才有可能出现伟大的东西。一旦有世俗就跟伟大没有了关系。”

外祖母和外孙女 2001

吕楠在他拍摄的村庄里,还有一个“神医”的雅号,西藏的一些农村看病很难,每次回到村子,吕楠都会给乡亲们带来各种药物,他还自学很多医学知识,拍摄之余给乡亲们看病,一治一准,时间长了便成了“神医”。

拾麦穗的女人 2003

秋收中的母女 2003

收工的一家人 1999

村庄 2001

磨镰刀的少女 2002

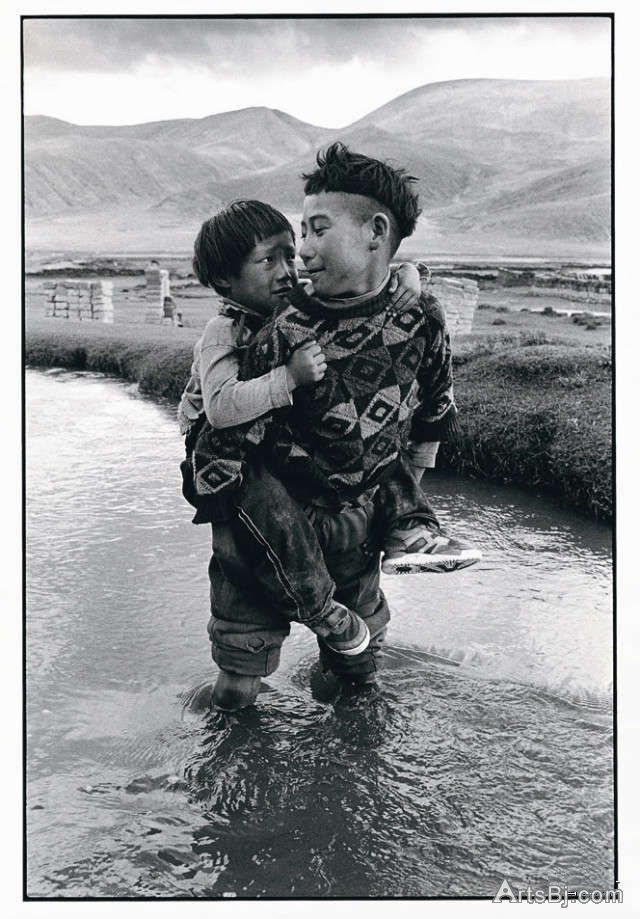

过水渠的少年 2003

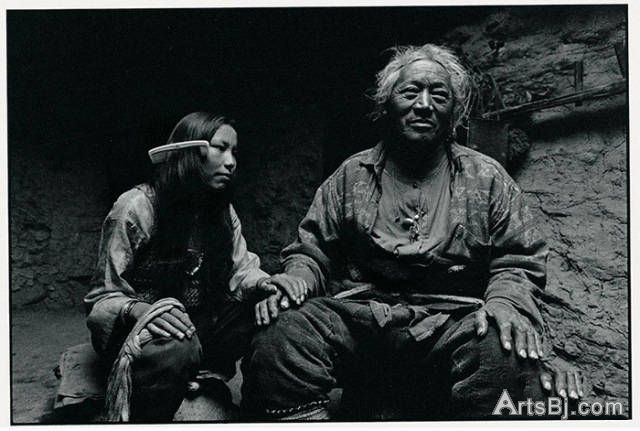

爷爷和孙女 2001

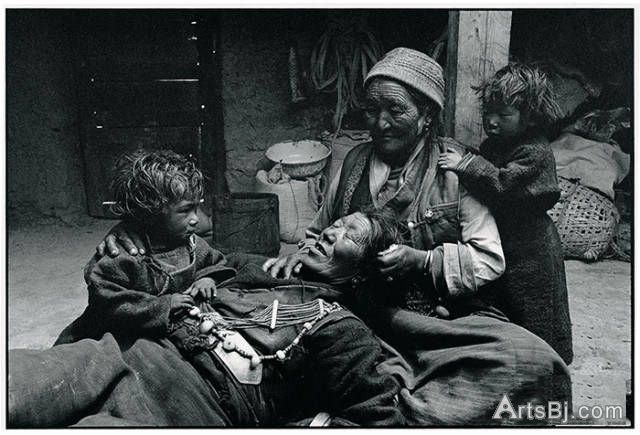

在邻居家头痛的奶奶和受惊吓的孙子 2001

奶奶和孙女 2002

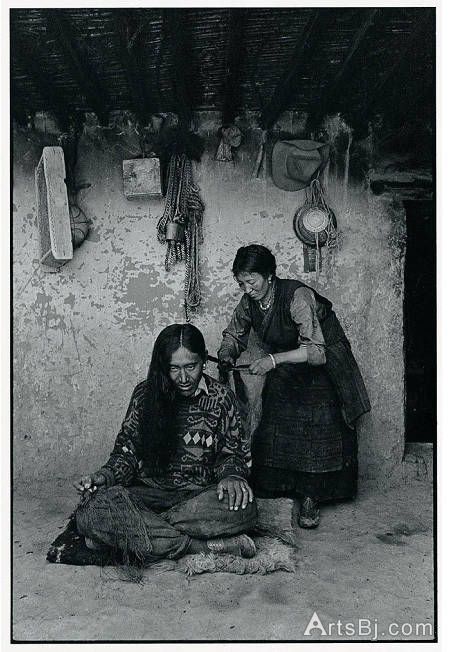

编辫子的夫妇 1999

妹妹和向母亲告状的两个姐姐 2003

跳舞的姑娘们 2000

秋收中煮茶的老妇人 2000

降神师和前来降神的人们 1997

2005 年之前,吕楠从不接受媒体采访,人们常常误认为他沉默寡言、难以沟通。其实吕楠很健谈,名人警句、旅途见闻、人生感悟,随手拈来。15年四处奔波,结识各色人等数以万计,吕楠说:“我比卖菜的还好打交道”。

15年间,吕楠没有收入,除了偶而在杂志上发表作品所得稿费,生活和工作都靠借钱。吕楠笑着说:“所幸认识了些极好的朋友,可是如果一不当心,路上死了,立刻就成为债务未清者。”

“从1989年到现在,我都很清楚,干好了是例外,干不好是正常。” 吕楠说,“但我只有一个愿望,或者说目的,残酷的是这个目的不一定能达成:我只希望我的作品比我活得长。”

(编辑:王日立)