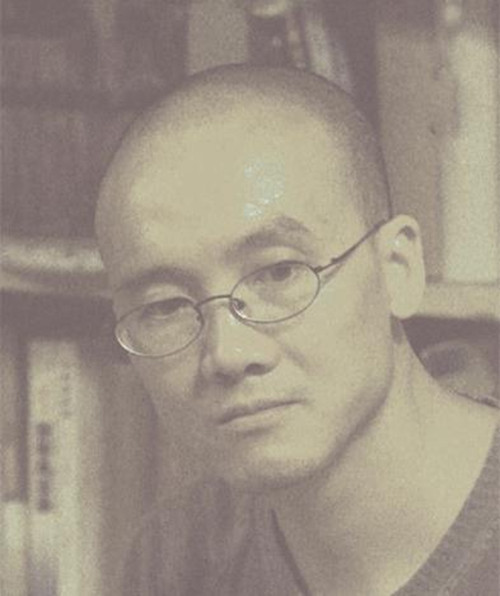

张利鹏:导演

陈家坪:诗人、批评家、纪录片导演,曾任中国学术论坛网主编,北京青年诗会发起人

采访者:陈家坪

被访者:张利鹏

这个访谈系列是由施小食和我共同发起的,我特别关注新一代年轻导演。

作为电影人的生活状态,以及他们对电影文化的感知,和在电影创作上的实践!

——陈家坪

“电影”是一门艺术,但“拍电影”是一份拉帮结派的工作。

青年导演的“帮扶”计划,并不像市场上宣传的那么多!

——施小食

《花 殇》

类型 / 剧情片

时长 / 20分钟

拍摄日期 / 2015年

导演:张利鹏

主演:巴秋婵常冶凝

制片人:白杨

出品人:郭旭 于佃光

故事简介:

本片主要讲述一位叫苏媚的女性交际花和一个叫陈东的男人的爱情纠葛和情感历程。苏媚母亲多次改嫁,苏媚自小受到来自继父的家庭暴力,这些残酷经历使得苏媚对男人没有信任感,而陈东的出现改变了她的看法,她尝试重新开始信任男人,并开始一段新的恋情,然而另外一个女人的出现,打断了苏媚的幻想……

电影要讲人和人的关系——陈家坪访谈电影导演张利鹏

陈家坪:你自己觉得《花殇》这部电影有一种什么样的电影气质?拍摄花了多长时间?

张利鹏:《花殇》从策划筹备到制作完成前后共花了三个月左右的时间。我个人认为《花殇》是一部尝试从女性视角探讨两性关系的故事片,它应该具有一种惯常的忧郁而厚实的气息。

《花殇》作为独立影片,所面对的困境和激情可能和所有独立影片都类似,最大的困难是制作经费少,所以在场景和角色方面会打很大折扣。为了找一些具有文艺气息的场景,我们制片组一行五人看遍之前拍摄合作过的场景,但是都不尽如意,或者太张扬,或者没活力。最后几经周折通过之前合作过的演员朋友找到了他亲戚家里,那种还具有八、九十年代生活气息的场景打动了制片组,也打动了我,和我们想要的那种气质很是接近。

在影片拍摄过程中,由于拍摄时间紧张,剧组都会把每天的拍摄计划安排得很紧,恨不得一天当两天用,可以说工作强度之大可能是这个组工作人员在其他地方不太能遇到的。但是,大家因为喜欢这个故事,喜欢那些有年代感的场景,我能感到从演员到摄制组成员,大家真的是拿出了十二分的激情全心投入进来,累并快乐着。

这部戏,作为一种文艺片式样去做,反映角色心声的话语就多,因此拍摄时演员尤其女一号需要记诵大量的台词,比如在天台那个场景,当时设计的是长镜头,一段长达五分钟的台词,需要女一号不间断的表演出来,而且要有情绪和肌理。那段戏拍的很辛苦,一口气拍了十几条,开始几条总会有一些瑕疵,我会提示大家再来一遍,于是演员就位,摄影开机,场记报板,演员又开始一大段的表演,到中间几条的时候,他们自己就去看回放,找问题,主动要求再演一遍。直到觉得很好了,他们才停下了。意识到这个长镜头过了。所以,在这部戏里,最应该感谢的就是为这部戏真心付出的演员和摄制组弟兄姐妹们。

从女性角度去讲故事,算是我想进行的一个艺术表现手法尝试,因为作为一部作者电影可能男性导演会不自觉的运用男性话语系统去讲故事,难免会有一种粗略感,而这个故事选材是细腻的,是关于人的情感世界的探讨,所以综合考量,我觉得从女性视角去讲这个故事可以更好的传递出人物的情感,也希望能给观众带来新的思考角度。

说到影片风格问题,应该会受到很多以前观摩影片的影响,欧洲的电影在叙事方面,很细腻,也擅长长镜头的运用,就是在一个相对固定的空间,去展现人和人,人和自我的关系。伯格曼的《野草梅》,塔可夫斯基的《乡愁》等,每部影片都流出一种隽永优雅的美。

陈家坪:你对电影最早的记忆是什么?是在什么时候意识到自己会做一位电影导演?

张利鹏:在我青少年时期,影院正好是个凋敝期,很多影片都是通过碟片观看的。那时候看的比较多的有香港的商业电影以及一些欧美大片,《泰坦尼克号》《侏罗纪公园》等。后来,在中学时期,从书店看到了介绍世界电影的杂志,里面讲到了文艺片和一些地下电影,发现电影还有更多的可能性,仿佛发现了一个新世界。读了大学后,开始关注一些文艺电影,日本的黑泽明,小津安二郎,北野武。伊朗的阿巴斯等。看这些影片,有个比较深的体验就是安静,所有的故事都在安静的讲述,但是又不失深层次的波澜壮阔。对于电影的理解,影响我最深的是在电影学院系统的学习,从电影本体,到电影评论,再到拍摄制作,一些列的规制慢慢形成了,在创作上好像有了方向但也有了禁忌。我觉得电影重要的是讲人,人和空间的关系,人和人的关系,人和自己的关系。大约跳不出这样的范式。

说到导演意识我觉得真的可能是某种“命定”。例如我从小就对美术、音乐还有文学表现出浓厚的兴趣,相关刊物会积极阅读。记得那时候关注比较多的有《美术》《摄影家》,还有文学期刊《十月》等。大约“文艺青年”的通病吧,受文学艺术熏陶的久了就幻想创作一些东西。那时候也写过诗歌什么的,还有小说,但是只作为手抄本让大家传阅,没有发表过。在高中的时候我学习并不费力,相比其他备考大军,我显得很是特立独行,有的同学就说“你这高中过的像大学生活似的”。很奇怪,那时候我确实习惯享受这种莫名的安逸。偶尔也会去网吧,我不怎么打游戏,就看电影,或者一些新奇的科技产品新闻什么的。有一天,我看到了贾樟柯先生《三峡好人》获奖的消息,我在一个周末跑出去看这个电影,我被它所传递的气息震惊了。那些声音,那些话语真实的仿佛是隔壁传来的,我发现电影还可以这么拍,而且拍电影这件事好像没有那么遥远了。那时候,我真的觉得自己也能拍电影了。高中三年级,大家都开始思考未来,考学还是去工作,考什么专业,由于我是文科生,看着之前的《报考指南》翻来覆去发现就那么些专业,感觉很无趣。而那时候学校刚好有老师来推介艺术课,我觉得机会来了,费了很大周折说服家里人,报了编导班,我觉得那是我一个新的开始。编导老师是从省城一个大学请来的,给我们上了视听语言课,带着几个同学一起拉片子,分析影片,练习写影评,就在那时候我第一次看到了张艺谋导演的早期获奖作品《大红灯笼高高挂》。我被影片大胆的色彩运用给震惊了,大面积的蓝和红竟然可以迸发出那么鲜艳的美。虽然后来由于一些原因我没有参加编导考试,但是那时候有关电影的学习经历,确实为以后我进一步接近电影打开了一道门。

现在因为对文艺片这方面比较关注以及拍摄资源的限制,我更多的在做一些规模较小的比较人文一些的片子,所以就有人觉得我是“文艺片导演”。那如果有一天,我拍动作片科幻片了,是不是另外又要被定义为“某种导演”。张艺谋导演该定位成什么导演?李安导演又该定位成什么导演?如果非要定位,我权且自称为“职业导演”吧,因为做了电影这么久,我没有后路了,我只能一直拍下去。

陈家坪:你对中国目前的电影生态有自己的观察吗?像你们这个年龄的年轻导演,怎么在这个电影环境里生存发展下去?

张利鹏:中国电影现在正逢着一个最好的时代,也面对着一个最坏的时代,其他产业流入资金为影片拍摄注入了活力但是也限制了很多好影片的诞生。中国电影正面临导演中心制到制片人中心制的转型,这对于电影工业和电影产业来讲是一件好事情,但由于发展的还不够充分,一些制作流程和责任分工不够明晰,在拍摄影片的过程中又会出现很多问题。对于年轻导演来讲,比以前的机会更多一些,但限制也更多,你可能要面临制片资金和受众市场的双重压力。

年轻导演依然在夹缝里生存,野蛮地生长,尽可能抓住一切机会成长起来吧,毕竟你只能做一个游戏玩家。当然我们也应该看到,年轻导演里有涌现出来许多优秀的作品,《告诉他们我乘白鹤去了》《路边野餐》和《八月》等。年轻导演需要有展示才华的机会的,我觉得这个时代不会埋没人才,只是你有没有被发现。或者,你自己野蛮地冒出来!

我对国外电影环境研究较少,像美国,就是电影制片厂制和独立制片相结合的方式来做电影,除了我们常说的六大电影制片厂出品的优秀的商业作品,也还有很多脍炙人口的独立电影出现。

陈家坪:在你作为电影导演的发展道路上,你获得过哪些方面的认同?有没有自我认同的时候?有没有怀疑过自己的导演才能?

张利鹏:好像很多年轻导演都有这样一种心态,前一分钟还自信满满,后一分钟就不知所措。这种心态和拍摄准备以及电影本身的复杂性紧密相关,其实这也是电影的魅力之一吧!从我想做电影到认为能做电影,最大一次转折,前面提到过,是因为看了《三峡好人》。之后又翻出贾樟柯先生的处女作《小武》,同样被那样一种与土地相融通的美所震撼外,也开始有了某种自觉,就是认为自己“能做电影”了,何况这样的电影还在国际上获奖,而后又看到一系列类似的片子,更笃定了这种错觉。到现在才明白,其实哪种类型的电影,要想做的好,都是要狠下功夫的。天才这样的事情我不大相信。

到目前我都不知道自己算不算一个真正的导演,但是我觉得既然选择了这条路,就要硬着头皮走下去,最好能有些成绩,好给自己一个还算说得过去的理由,告诉自己没选错路。

关于认同,我认为那是一种内在性的东西,我们都应该听听来自内心的声音,就是说看这个事情是不是还在你最初为之奋斗的道路上。《花殇》曾经被戛纳电影节的一位选片人看过,他很喜欢这部片,希望能够有机会参加电影节,让这部影片在一个更广阔的天地展现给它的观众。

陈家坪:那我们还是回过头来谈你的电影《花殇》吧,这部电影是你拍的第一部电影吗?也许这只是一个小小的起点,但我认为它是一部非常成熟的电影短片,你能给我们介绍一下这部电影的演员吗?

张利鹏:《花殇》是我在电影学院学习期间拍的作业,之前还做过两部短片:《再见理想》和《有关父亲母亲的记忆》。比起前两部作品,可能由于系统地接受过电影学院的美学理念,《花殇》会不自觉地流露出一种学院派气息,而这种电影美学理念一直在电影学院毕业的导演作品中传承着,同时又会结合时代特色。第五代导演的电影作品中,有大量的有关土地的符号,黄土和黄土地上的人,整个画面充斥着浓郁的色彩感,迸发出一种生命张力。第六代导演逐渐把目光投向自我,投向都市游逛者,一种忧郁的无法排解的情绪在作品中蔓延开来。

其实《花殇》这部影片因为在题材上侧重表现人物内心世界,探讨两性之间爱而不能的情感困惑,于是巧合般的和第六代导演作品有了某种气息上的呼应。因为电影要讲人,讲人和人的关系,人和自己的关系,在角色设定上,我选择了一位交际花这样的一个形象,多情而又无情,痴情又被情感所伤,这可能是很多普通人也会遇到的情感困惑。就是这样一个角色,一个不被大多数人所理解的人物,会面临比他人更多的情感考验和内心纠葛。

记得以前接受采访时,有朋友问过我怎么能塑造好角色,我有个好方法就是“以A演A,以B演B”。如果剧作弄扎实了,人物形象就应该是跃然纸上的,那就到演员中去找啊,找这个人,这样影片拍起来会很顺畅,表演和文本往往能合二为一。不过这样也有问题,就是年轻导演没有那么多资源,好的演员,合适的演员并不好找,于是我就想了一个笨办法,把自己的演员朋友写进电影里,让他们和故事融为一体。

《花殇》里的两位主演都是我的朋友,以前合作过一些戏,我对他们的性格特点和可塑性了解的较为透彻。因此,在剧中也能根据他们的特点去安排,从而让角色本身散发出自然的魅力来。演员塑造的角色做为电影中重要的展现对象,关系到很大一部分影片表现力的问题,导演如何与演员相处,会在一定程度上影响影片的成败。和演员们做朋友,和演员们一起研究剧本,讨论剧情,在演出中对演员多鼓励少批评,都为演员们顺利进行高质量表演打下基础。

在《花殇》这部影片里涉及到一部分床戏,床戏是特别考验摄制组和演员的配合度的,怎么样保护演员又不影响表现力,这里面有很多学问。而拍这部戏,我们的演员真的蛮有献身精神,把影片中两个角色情感纠葛和身体关系表现的恰到好处。这里面有导演技术,更是依靠友谊的力量,有一种信任在里面。电影是关于人的艺术,表现人的情感,人的理念,就要多从人,从不同人的角度去观察这个世界,发觉这个世界。如果你的电影能给人们带来不一样的,新鲜的,有意思的感受,你的电影就成功了。

2017.5.5

(编辑:王怡婷)