在今天的大众看来,艺术家往往象征着个性、不受约束、人格独立、精神自由甚至前卫批判等等。他们可以打破常规,特立独行,因为社会文化对他们会抱有更高的宽容度;他们的作品出现在画廊、艺博会等场合,价格动辄百十万;随着市场的发展,艺术家在媒体曝光的机会大大增加,这也促使了成批的明星艺术家们的炼成。人们怀着或崇敬或艳羡或不以为然的心理远远地观看着这一神秘的特殊群体,猜测着他们可能的身价和财富,谈论着他们的“混乱癫狂”的私生活。(以上描述纯粹取材于普通大众对艺术家的常规印象的片面理解,他们当然没有去考究过大量没有名气的艺术家的所遭遇到的残酷现实。)

但艺术家赢得了今天的局面并不是一朝一夕的工夫,哪怕是我们现在所耳熟能详的文艺复兴大家如达芬奇和米开朗基罗等人,并没有在当时既拥有较高的社会地位又过着潇洒任性的生活,相反,他们都曾经比普通人更压抑憋屈。

一个文艺复兴时期的青年,想成为画家或雕塑家,必须先进入相应的行会。入行会之前,还得先拜师入作坊,花上13年时间完成基础学习,一般来说,大约在12-13岁左右就得到作坊学习。达芬奇15岁才被送到韦罗基奥的作坊学艺已然是非常非常晚了。一个名叫切尼尼的佛罗伦萨画家把这一艰辛的学徒过程记载下来,写成了一本《手工艺者手册》:第一年不间断的钢笔、粉笔、碳条或排刷的绘画练习。然后用六年的时间掌握制作颜料和嵌板的技巧,还要学会压缩尺寸和碾磨石膏粉、上画布、打底子、镀金、抛光、钻孔和压模。最后再用六年来专攻湿壁画和镶板画,学会起稿、上色、修饰(润色)和上光等等。在整个技艺训练阶段,艺徒必须格守当地行会的规章制度,包括不限于保守行业技艺秘诀,限制私下出售个人作品等。

如此岁月漫长艰难,所以通常只有穷人家才会把孩子送去做“艺术家”。在古代和中世纪,从事绘画、雕塑和建筑的艺术家通常与其他行业的手艺人地位相同,人们虽然赞叹那些伟大的艺术杰作,却认为其作者只不过是技术精湛的匠人罢了,都是穷困潦倒、卑贱无知的群体。艺术家的自我认识也基本局限于此。当年,利皮在给雇主柯西莫·美第奇的信中,落款为“您的仆人画家菲利波修士”。直到文艺复兴时期,随着艺术的旺盛需求和繁荣发展促使了从业者内部的分化,一些“贵族艺术家”应运而生。他们结交社会名流,衣着光鲜地出入教皇或国王的宫廷,受到达官显贵的礼遇,有些人甚至因其出色的创作而获封贵族。他们不仅精于艺术,也能读会写,与其他尘土满身的手工匠人形成了巨大反差。这一现象的出现可以最大程度上归功于当时的赞助体系,而艺术赞助人恰恰成为推动文艺复兴的关键因素之一。

自中世纪开始,教堂是主要的艺术赞助方,当时的艺术创作目的就是为宗教服务。到了文艺复兴时期,当时的赞助行为主要分为公共赞助和私人赞助两种。一方面,大小行会、宗教慈善会、政府等公共赞助主要集中在花费较大的雕塑作品和公共壁画定制。

佛罗伦萨的行会赞助在15世纪早期是非常有名的。

多纳太罗《圣乔治》约1416年,大理石,高214厘米,意大利佛罗伦萨巴吉罗博物馆

多纳泰罗的《圣乔治》就是受军械士行会委托创作的。

岩间圣母,作于1483-1490年间,198×123厘米,现收藏于巴黎卢浮宫

达芬奇着名的《岩间圣母》是受米兰圣弗朗切斯科教堂的“圣母受孕兄弟会”的委托创作。

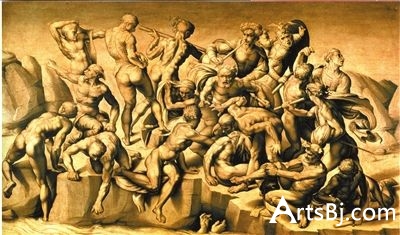

安加利之战大约1503年间

米开朗基罗《卡西纳之战》镶嵌板油画76.5 130cm现收藏于诺福克霍尔科姆宫

著名的佛罗伦萨基奥宫的执政厅壁画,达芬奇和米开朗基罗受共和国政府委托,分别绘制《安加利之战》和《卡西纳之战》。

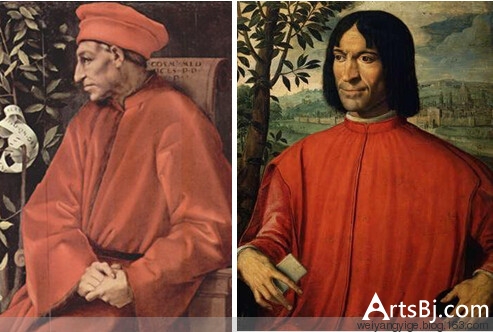

而另一方面,人类自我觉醒意识开始萌发,世俗生活的发达也造就了多样化的艺术需求,私人赞助行为则在当时渐成主流。除了传统的宗教画外,还出现了世俗生活画、古代神话和历史题材的绘画。艺术品用来表达宗教崇敬,或弘扬国家、家族或个人荣耀,或者被用来满足某些享乐趣味和审美爱好。意大利最主要的艺术赞助主要来自于佛罗伦萨古老又庞大的美第奇家族。其中,又以科西莫德美第奇和孙子洛伦佐美第奇为主。

左右分别是:柯西莫 第奇和洛伦佐 美第奇

自柯西莫·美第奇开了艺术赞助的先河,引来意大利北部许多小王公的争相效仿。而热爱艺术的洛伦佐美第奇的赞助名单中不仅有达·芬奇和米开朗琪罗,亦有波提切利、韦罗基奥、吉兰达约、佩鲁吉诺、波莱尤奥洛兄弟等在后来闻名于世的艺术家。在美第奇家族的慷慨赞助下,佛罗伦萨成为15世纪欧洲艺术的中心。

昼和夜雕塑-米开朗基罗

虽说文艺复兴期间,不少非凡的艺术家如三杰等凭借其出色的专业技能和博学多才赢得了和人文学者一样的社会地位,他们也在为实现个人追求和争取社会尊重而做了许多努力。但是这不意味着以后就可以迈向创作自由、高价卖画的光明大道了,大部分艺术家还是必须依附着“有钱人”生存,从学艺到从艺都受到了行会及赞助人的种种限制,虽然艺术家们非常不喜欢外行们对他们的创作指手画脚,即便他们是给予他们很大帮助的保护人,但是又无法摆脱经济上的“被包养”现状。

15世纪,艺术作品的所有权仍属于捐赠人,因为他们全盘操控着题材和媒介,等到了15世纪末,赞助人对艺术家的严苛控制逐渐开始弱化,而屈从于艺术家们的自主诉求。贵族伊莎贝拉向贝尼尼定制一幅神话题材的绘画,当时贝尼尼既不想画这种题材,也不想失去这份订单,于是他就采取拖延策略,并通过伊莎贝拉的艺术代理人暗示他,如果换一个主题将不会拖这么久。伊莎贝拉领会到了,就回复代理人:如果贝尼尼如你所说的那样不愿意画原来的题材,那他要是能画一些历史故事或者古典寓言,我也可以同意。实际上,贝尼尼赢了,最后伊莎贝拉收到了一幅《基督降生图》。当艺术家的地位提升时,其受到赞助人的约束就少很多,米开朗琪罗在接受《拿十字架的基督》作品定制的合同中写道:形象的安排应当依米开朗琪罗的观点来处理。

之后,随着社会文化的发展,赞助人越来越倾向于折服于艺术家已有的创作风格和艺术成就,虽然他们还是会向艺术家们定制作品,但是对艺术家具体的创作风格、题材、内容、布局等细节的干涉逐渐降低,这与艺术家通过在思想领域和文化领域的卓有建树,并完全得到了社会的承认和价值尊重是密不可分的,而赞助人们的思想观念的转换也是起到了重要推进作用,他们选择并尊重所认可的艺术家和艺术品,反过来他们的审美品位和选择也潜移默化地影响到艺术家的创作取舍。正是这种越来越开明的市场参与行为和自由宽容的艺术追求引领了欧洲艺术几百年的长盛不衰。

而“二战”后,世界的艺术中心从欧洲转到美国,其中最关键的因素之一就是政府、个人与社会对艺术的共同赞助和支持,其中,起到示范作用的则是美国政府从罗斯福时期开始就一直推行促进文化艺术发展的有利政策,用国家的力量来赞助文化艺术事业。譬如1935年8月成立的工程振兴局设立了联邦艺术计划,国家在经济上资助艺术家进行创作,并把范围扩展到更多年轻的和不甚知名的画家和雕塑家。到1936年,共有6,000多名贫困的艺术家、教师、工匠、摄影师、设计师和研究者受雇于联邦艺术计划。他们平均每月可以得到95美元,作为回报,他们需要工作96小时或定期提交他们在自己的画室里以任何风格完成的作品(指那些架上画家)。其余时间他们可以根据自己的兴趣进行创作,这种创作的自由对艺术家进行艺术探索是必不可少的。

美国政府的艺术赞助行为对美国艺术乃至世界艺术的发展产生了深远的影响,特别是付钱给艺术家使他们能集中精力进行创作,少为生计而分心,确保许多年轻的艺术家在他们逐渐走向成熟时获得了一个相对平和的环境,能自由地进行艺术探索。这种充分理解艺术家需求、最大程度尊重艺术创作自由的做法为现代的艺术赞助文化开辟优良的风气,加上政府在政策上的大力度鼓励,从而引领了美国私人赞助艺术的盛行。据估算,21世纪初,美国对“艺术、文化和人文”类的捐款约为100多亿,个人行为约占50%。我们发现,此时的赞助艺术已经由以前的私人定制交易演变成一种社会公共关系文化潮流,不同于欧洲古典时期艺术家与赞助人之间的控制与反控制的矛盾关系,现在的赞助人和艺术家多是一种平等又互不干扰的资源合作关系。

艺术发展到了当代,虽然艺术赞助人这一概念已经淡化,但是艺术赞助的行为仍然无处不在,并且有了越来越多元的衍生形式,现在的赞助更多地体现为各方的合作互动。譬如品牌商对艺术活动的赞助,收藏家通过购买作品赞助艺术家继续创作。甚至艺术赞助也可以与艺术创作没有任何直接联系,仅仅是购买艺术品的行为本身也可以被赞助,这就意味着赞助活动已经扩展到了流通环节。移动拍卖创领者大咖拍卖最新推出的众筹式拍卖,买家就可以邀请好友通过赞助的方式竞拍一件拍品,你不单可以帮助好友竞得其心仪的艺术作品,也有机会获得相应额度比例的奖金回报,而哪怕是最普通的大众也可以通过小小的一次付出摇身一变为艺术赞助人,又何乐而不为呢?

(编辑:杨晶)