作者:刘倩

王广义

采访者:刘倩

受访者:王广义

85三十年,再次回望那个没有画廊、美术馆的年代,上千名青年艺术家凭着一腔热情掀起了影响深远的艺术运动,他们彻夜谈论艺术,研读西方哲学著作,关心人类命运,思考艺术本质;几年间,上百个艺术团队先后成立,无数艺术宣言发表出来,无数展览随时被关闭,却也冒着危险举办……经历了85,艺术结束了红光亮的时代,拥有了自由,走向国际和当代。

如今,85已成为被崇敬的丰碑和被纪念的历史。在这个信息来的快去的也快的时代,眼花缭乱的艺术已经把历史淹没,对于当下青年人来说,85的确是一段值得纪念的历史,却也仅此而已。在这个三十年的节点上,我们不禁发问:85精神到底是怎样的?85之于当下的意义?从85一路走来,那一代人经历了80年代的热血沸腾、90年代的社会转型和2000之后的市场洗礼之后,怎样面对时代的沉浮和身份认知?记者将带来这一思考:“85,现在还活着吗?”

艺术家王广义,85美术运动中的风云人物,是85时期北方艺术群体的主要组织者之一,还促成了当时的珠海会议。即使后来很少参与群体活动,多年来他一直是艺术界“江湖大哥”式的人物。

东北人的大个儿总是配一袭黑衣,长发、雪茄,这似乎是他很多年的习惯了,印象里的王广义与现实中的他一模一样。在艺术家王广义的身上,依然能看到80年代对艺术严肃的态度,钟情于80年代艺术的纯粹和美好,他说80年代做艺术虽然很冒险,但艺术是有尊严的;在这位艺术家身上,无处不透露着对艺术的敬畏。

艺术的起点

记者:在三十年的节点上回望您所经历的85美术运动,您觉得85精神到底是什么?

王广义:简单的说,85时期从事艺术的青年更主要的是把艺术作为一种思想表达,这是最主要的。具体从社会学意义或者说跟时代的变革关系,我觉得都有这些问题,艺术家也在谈,但谈不清楚。所以作为一个个体艺术家的个人感觉,想更简单的说85是把艺术看作一种思想、一种自由的表达方式。关于85的话题这些年一直在断断续续的谈,但这两年我有一种无语的感觉,不知道如何去描述。

记者:为何会有这样的感觉?

王广义:这或许与今天的整体文化情境有关系,我最感兴趣的还是艺术表达精神和思想,扯到社会学意义上真不知道怎么回答,这在别人看来或许是不可能的,但我真是这种感觉,不知道怎么描述。

记者:那从艺术家的个体经历上去描述呢?最早是在怎样的情境下开始这种将艺术作为一种思想表达的?

王广义:当时我在浙美读书,1984年毕业的时候整个艺术界已经有一些活跃了。我毕业之后,从各个美院毕业回来的年轻人舒群、任戬等人组织了一个群体,就是“北方艺术群体”,当然我们并没有想到这是在85美术运动中最早成立的群体,反正就这么成立了。对于此,当时艺术界更多的从艺术自由和解放去谈形式语言方面,但我们认为内容更重要,想弘扬北方文化,建立一种北方文化的秩序、北方的崇高感、广袤感,把这种崇高和广袤感引申到和宗教相关,其实最初的出发点是这样的。之后,全国断断续续成立了很多艺术群体,我们史称85美术运动的这个事情也就这样变成了一个事实。

记者:当时您在浙江美院读书的时候,已经有了这种用艺术表达的观念吗?

王广义:那时候没有北方、理性的概念,只是对所谓新的艺术感兴趣,在图书馆看很多西方引进的图书、画册,大学时期还是很模模糊糊的追求艺术风格化的东西。毕业之后才有了一个团体,讨论形成这种艺术的意识,最初是一个概念,崇高感、理性精神是概念的产物。北方艺术群体对我很重要,让我找到了我的艺术的起点。我不能说把85放大成对整个中国当代艺术进程的重要性,但最起码对我个人是非常重要的,这是我精神和艺术的一个起点。

《凝固的北方极地之一》 160cm×200cm 1985年

萨满教影响下的85绘画

记者:的确,从您的作品来看85年《凝固的北方极地》系列就是从1985年开始的,最初的创作想法是怎样的?

王广义:现在看起来《凝固的北方极地》是观念先行的,先有观念,而不是面对自然去如何表达,是我想象出观念然后再来做,是我想象的北方文化的崇高和静穆感。

记者:您谈到观念先行是一种理想,自己在内心的一种理想吗?还是会有一个具体的对象?

王广义:我想理解为一个艺术态度,强调艺术中的观念性很重要,如果没有一个观念,做东西只能是和自然相关。

记者:《凝固的北方极地》画面是纯粹观念还是有一些具体指向?

王广义:《凝固的北方极地》应该没有什么具体指向,我对这种团块感很有兴趣,团块主要是凝固、静穆感,除此之外,我想是和北方的原始宗教对我的影响是有关系的,比如萨满教,这个可能对我有潜在的影响。我从小生活在北方,肯定有接触。

记者:这种神秘感的作品风格的产生与您的成长有怎样的相关性?

王广义:一般的描述称之为有神秘感,但是神秘感的原因是和北方的萨满教有关系。萨满教是北方最原始的宗教,它没有教义,是一种泛神论的东西,萨满教认为你获得重生的崇拜物可以是一把扫地用的扫帚、一根可使用的绳索。这种多神论的态度对我有影响。我小时候知道却并不了解,但这确实对一个艺术家的内心深处构成了影响,隐含了一种神秘的含义。如果说理论研究者认为北方艺术群体的核心依然是理性精神和理性绘画,在我看来其核心是萨满教的影响,当然我谈的是我自己的创作。

2012年今日美术馆《自在之物》现场

这种原始宗教甚至可以说一直影响到我今天的创作,我2012年在今日美术馆做的展览“自在之物”中的麻袋的作品,其实就是我小时候感受到的萨满教对我的影响,构成神的因素是多种的,当然也可能是一个装满粮食的麻袋。我们还原到它的使用功能上,麻袋装粮食具有使用功能,就像一个扫把在扫地的时候具有使用功能,使用功能是常态的,同时又有一种神秘感。神秘感的诱因是萨满教对我的影响,他是有灵性的,从日常生活里可使用的状态下分离出来,这对我的成长有很大关系。很多批评家研究我的作品,但我内心的想法却是这样的,在北方严酷的环境下让这些人生存下来的一个精神支柱就是萨满教,艺术应当是这个,艺术不是娱乐的,也不是看起来很美很时尚的,如果是那样的话艺术就太无聊了,所以我说作为我艺术道路的一个起点,艺术是跟这萨满教相关的。

所以回到前面你让我谈85的精神是什么,作为一个艺术家是很难谈的。当然我也可以说一些非常概念的话,那并不真实,对艺术家而言内心的历程是最真实的。从我的历程而言,’85对我而言最真实的东西是让我找到了支撑我做艺术工作的一个起点,这个起点是神秘的、精神的、不确定的一种状态,可能是艺术中最重要的东西,而不是说表达具体的事物,因为表达具体的事物应该说不是一个艺术概念。[NextPage]

群体与个体的分界点

记者:在85时期,珠海会议也是一个谈您的艺术无法绕过去的话题,记得您说过珠海会议是您个人创作历程中群体和个体意识的分界点,为什么会这么说?

王广义:严格地说对于我而言这是一个悖论,应该说珠海会议是我和舒群、高名潞、栗宪庭几个人弄出来的,在珠海会议上大家讨论种种艺术的问题,没有直接谈到什么话题,在会外大家涉及的话题就是群体和个体艺术家之间的关系,整个会议结束之后,我忽然觉得作为艺术家个体的精神是具有神圣性的,而群体实际上是瓦解个人学术性的。所以我在会议之后体会到这一点,和我以后的道路是相关的,我更强调个人精神的神圣性,群体作为一个特定阶段和状态下有意义,但艺术一定不是这个。

记者:您刚所说的悖论是北方艺术群体跟您个体艺术家之间的悖论?

王广义:我说的悖论主要是指我作为一个艺术家,在85美术运动中所处的这个角色,从社会意义上看促成了珠海会议、北方艺术群体等这些事情,好像是一个公众的概念,但事实上我意识到艺术家不一定是这个角色,艺术家应该是绝对的个体化,这也是无数历史事实所证明的,艺术家独特的精神价值是他存在的唯一标准,我在珠海会议之后意识到这个悖论。珠海会议之后我几乎不参与公共性的活动,最起码在我内心做一个独立的艺术家,我思考的问题是和我的精神相关的,而不考虑所谓“85运动”的状态,我自己的精神历程、思想历程是这样的,我觉得这是重要的。

记者:那在这个节点之后呢?您思考的是什么?

王广义:说珠海会议是一个重要的节点,89现代艺术大展的议题就是在珠海会议上定下来的,这个展览磨合了两年之后才做出来。珠海会议结束是在1986年,我的新作品就是那段时间产生的,包括《红色理性》《黑色理性》《偶像的修正》,思考的是这些作品的问题。

我在88年创作了《毛泽东》系列,这对我的艺术历程来说是一个重要节点,我开始思考艺术应当和现实相关,在这之前考虑艺术和复杂的历史相关,但88年之后我感觉艺术应当和现实相关,好多我觉得所谓当代艺术如果和现实没有关系的话,就没有一个存在的理由,《毛泽东》系列在这个意义上对我个人而言是很重要的。

《毛泽东》 布面油画 35X27cm 1988

89时期的抽离感

记者:能否介绍一下88年的《毛泽东》?

王广义:因为我的整个童年、青少年时期都是在毛的照耀下成长起来的,他对我的精神产生巨大的影响,作为艺术家我反观我的精神历程,我觉得应当将这个神话还原成一个普通人,所以我用打格放大的方式画。其实打格放大也属于原始图腾的范畴,通过九宫格可以把一个微小的事物无限放大,也可以通过九宫格把一个巨大事物缩小,那张毛主席像我是通过九宫格放大,放大之后又把九宫格打在上面,又缩小,毛的神话是无数人创作出来的,我想通过艺术的方式把他还原成普通人。

记者: 其实在您介绍这些作品的思考时,与以往看到的文章的介绍有很大差别,之前所了解的您的作品大多与政治、社会批判相关,这是否是外界对您作品的误读?

王广义:我想这是一个艺术家类型,几乎我每创作一批新东西都会导致一些误读,我作品中所呈现出来的给人的直观感受都会让人产生偏差,《毛泽东》是这样,《大批判》也是这样。大家直观的看《毛泽东》会想到我否定的态度,看《大批判》会想到我是一个批判的态度,事实上我想把毛还原成普通人,在我看来这是最高的敬意。

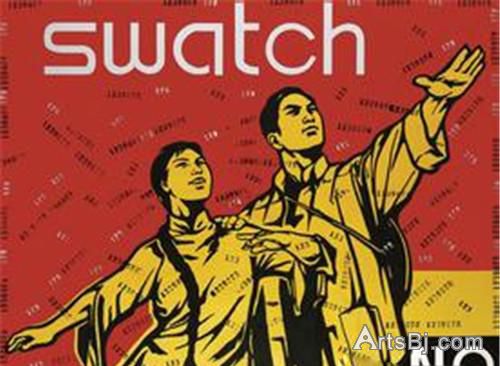

《大批判》的图像似乎体现的也是我要批判的态度,但我在其中没有立场,批判是一种很低层次的行为和简单的表态,我不喜欢艺术中有批判精神。画面里的工农兵的形象和西方拜物教意义的“商标”,我呈现的也是特定时期人类精神生活存在的两种东西,一个是社会主义乌托邦的洗脑方式,西方在我看来是一个拜物教逻辑,通过商品设计给人洗脑疯狂买卖商品,我认为这两种东西很难说说谁好谁坏,都是一种洗脑的方式,我作为艺术家,我把两种东西重合在一起,我站在中间地带,我呈现这样一个这种精神复杂性。在我看来艺术家对于政治、道德都应当是中立的、没有态度的,只呈现人类精神生活的复杂性,我仅做到这一点。

《被工业快干漆覆盖的名画N》 30cm×22cm 1989年

记者:其实在《大批判》之前,您在89年还创作了一系列作品《被工业快干漆覆盖的名画》,这一系列作品的形式感和呈现方式都是很特殊的。

王广义:这些作品属于纸上综合材料作品,虽然尺幅不大,但在我看来是我当时创作的很有意义的一批作品。我用工业快干漆在印刷品上完全呈现出自然状态,全部涂满之后印刷品上的名画就看不到了,这还不是象征手法,是一种东方禅宗的方式。事实上我并没有消除什么,当时我没有意识到这批作品的重要性,随着时间推移,我发现我骨子里还是东方的,东方的玄学、禅宗对我有很大影响,这批作品是东方的禅宗方式来解决问题,因为我发现在我们之间存在一种无法逾越问题,那就是西方的艺术方式,这确实对我们构成一个巨大的问题,所以用禅宗的方式拿快干漆来覆盖解决掉开始我对西方艺术的理解。

记者:目的达到了吗?

王广义:严格来讲这个是没有目的的,特别像禅宗永远是不解决问题的,禅宗是为人们在某一个精神困境中提供一个棒喝,这是中国的禅宗思想最伟大的地方,没有答案,也不解决问题,但是确实在你精神困境中给你棒喝,给你警醒,这个是最有意义的。

记者:89年,那是85美术运动最为激情澎湃的年代,而那时候您的困惑却在个人对西方文化和东方的思考。

王广义:对。在我的个人艺术历程和群体的历程,我觉得在85美术运动群体最高涨的时期,我有一种抽离的感觉。

记者:为什么有这种抽离感?

王广义:艺术创作是绝对的个体,不应当是一个集体的,集体的工作一定时期不能太长,太长是会很麻烦的。

记者:所以89年的时候您似乎跟群体的关系不再那么密切。

王广义:已经很个人了。《大批判》是90年的时候产生的,这一系列作品中出现的可口可乐、工农兵形象,其实都跟社会的发展相关,艺术创作好像是和生活的情境有关系。[NextPage]

《大批判——可口可乐》 布面油画

《大批判——SWATCH》 布面油画

重复的力量——《大批判》

记者:和社会情境相关的作品,您的《大批判》特别典型,能否具体谈一下它产生的最初契机?

王广义:导致《大批判》产生的原因是非常偶然的,毫无疑问也是和我那个时期思考的一些问题相关。那个年代,大量的西方商品刚刚进入中国,像可口可乐、万宝路烟,而文革期间大量非专业的人画的一些很幼稚的报头来表达他们的态度,从绘画语言上非常拙,形也不准,但确实有一种力量,我也想找到怎么来使用它,我把其中一个工农兵的《大批判》报头打格放大成一米乘一米,画到画布上原样临摹下来,放到墙角儿,好几天也不知道怎么处理。

很偶然,在那个喝可乐挺奢侈的年代,我偶然喝了一罐可乐,把可乐罐放到地上,突然觉得很有意思。它俩是两种完全不同的东西,没有任何关系,其实代表了两种社会体制下对人洗脑的方式,说它们没有关系确实是两种不同政治体制下国家的产物。画出来之后表面上看很有趣,也涉及到一些很复杂的问题,最初没有想这么多,在创作之后随着时间的推移和交流,有一些思想慢慢阐释出来,《大批判》就是这样产生的。

记者:您刚刚谈到一个细节,画工农兵报头的时候也是用打格的方式来画的。

王广义:是的,其实不打格我也可以画得好,但是我觉得因为我受过专业训练,不打格会习惯把形不准的地方修正过来,那样会影响原始图形不准确带来的很稚拙的魅力,我就打格一模一样地描述出来,将那些形虽不准却拥有原始的力量感呈现出来。

记者:最初的《北方极地》系列到后来的《毛泽东》再到《冷战美学》等作品,每个作品都经历了相对比较短的创作阶段,好像只有《大批判》系列持续画了很多年,为什么持续这么久?

王广义:1990年开始创作,准确地说是2006年停止的。其中我同时又创作了包括VISA系列以及很多装置作品,只是《大批判》太容易被人记住。持续最久的原因有几个原因,我在最初创作《大批判》的时候还没有名气,没有引起广泛关注,艺术家要强化自己的作品,让人们记住他。安迪·沃霍尔说过一句话:“重复就是力量。”这句话对我有影响,如果我的《大批判》画两年就停止了,也许《大批判》就被掩盖了,我觉得艺术家的历程挺复杂,《大批判》给我带来了很多荣誉和很多好处,同时也给我带来一些困扰。即使我在国外做装置作品的展览,无数记者依然问:“王,你的《大批判》表达的是什么?”这种问题困扰了我很长时间,近几年来好了一点。

记者:《大批判》被人记住,是否会有市场的影响在其中?

王广义:有人会这么认为,我认为不是,还是因为这种语言和符号的强烈性,一看就是过目不忘,我觉得这是最主要的东西。[NextPage]

《物种起源——欧洲文明史》 装置 1997年

《VISA》 混合媒介 装置 1996年

完整的王广义

记者:您在创作《大批判》的同时也创作了包括《物种起源》等装置作品,那时是在两条路同时在往前走吗?

王广义:也不是两条路,我想让自己作为艺术家的表达更多样性,我不想被界定为一个画家,画家这个名字对很多人来说很受用,这个名字也很神圣。但我不想作为一个画家而存在,我想要多样性的存在,只是说表达不同的思想我可能使用不同的方式,可能用绘画,也可能用装置、图片,我想要这种感觉。

记者:这么多年下来,您的创作一直在关注现实吗?

王广义:应该是关注的,我作品所呈现的第一感觉是和现实包括政治、体制是不分关系的,实际上背后我关注的是现实政治背后神秘的理由。我对具体的政治没有兴趣,这也常常被人误解。或者用批评家黄专说的话,他说我不关心作为政治的艺术,而关心作为艺术的政治。作为政治的艺术我觉得是把艺术降低了,你可以有各种态度,不同国家的政治环境给艺术家造成很多心理影响,做作品反映或者反抗这种政治,但我更愿意反过来说,所有的政治、宗教因素都是为艺术来服务的,这是不同的,我更愿意艺术是这样的。

记者:像您说的,可能这两年外界对您的关注才从《大批判》出来,对您近期的作品有了比较深刻的印象。

王广义:这跟我的近几年的三次大型个展有关系,一是2008年在深圳OCT当代艺术中心的个展“视觉政治学:另一个王广义”,二是2012年在今日美术馆的“自在之物:乌托邦、波普与个人神学——王广义艺术回顾展”,三是2014年在泉空间举办的“信仰的底片”,应该说这三个展览让关心我的人知道了我在《大批判》之外还有如此丰富的作品,算是一个挺完整的王广义。

《冷战美学-恐惧状态下的人群》 2007-2008年

记者:这三个展览的开端应该是您2007年左右关于《冷战美学》系列创作的开始吧?但是这样的作品似乎看上去更加“政治”了。

王广义:这个是更容易让人联想到政治,“冷战”是一个政治概念,“冷战美学”这个词是我杜撰的,“冷战”与“美学”这是完全两个没有任何关系的词汇,我把它拼合在一起本意是想通过“冷战美学”探讨“冷战”的根源,都觉得冷战的根源表面上看是正常的。我更愿意看作是背后的宗教原因。

记者:能否具体阐释一下?

王广义:我有一件作品是用图片的方式呈现的,是一个卫生间的图片上写上古希腊文,那句话翻译过来的文字是《圣经》马太福音第十章的一句话:“人的仇敌是你家里的人。”其实我想说我找到冷战的根源不是简单的政治原因,是背后的宗教原因。

“冷战”时期,双方都有无数的宣传方式,我选用中国的宣传方式,这是我从小经历过的方式,我觉得有一种残酷感,给我的印象更多的是一种游戏感,因为这件事情是没有发生的,但人们在想象中挖防空洞,从小孩经历而言在防空洞里可以藏猫猫等各种很复杂的体验,特别像是在一个家庭中的游戏,我觉得这和《圣经》那句话是很像的,这个仇敌似乎存在,似乎是在游戏。和我们对立的另外一方也经历同样的事情,比如《冷战美学》在英国展览的时候,英国的一些批评家说他们会藏到桌子底下,我们都是一样的,有共同的感觉。

现在看来,好像冷战结束很多年,事实上现在所生活的世界依然存在着国家的敌对性和立场的不同,这个预言在《圣经》中已经预言了,这是人类逃不掉的,作为一个艺术家我对这个感兴趣,在我看来所有的政治和其他的背后都是宗教上的呈现。这里对艺术家创作而言,并没有一个正确性、合理性,实证性是不存在的,所有的这些形容是对艺术家、对艺术作品而言是没有任何意义的,艺术不提供这个东西,其实艺术家所提供的所有的东西,无论是作品还是他说过的话,其实都具有不确定性,这种不确定性恰恰是有意思的,如果确定了就不是艺术的事情。

“偶像的底片”系列《新宗教-哀悼基督》 400×600cm 2011

记者:最近展出比较多的是《偶像的底片》这个系列作品,这一系列作品持续了多久?

王广义:这部分作品从2011年就开始创作了,最近四五年的时间。从内心深处来说,泉空间这个展览我有点儿回到我最初热爱艺术的根源,找到对我内心、对我灵魂深处影响的那些事物,我找到它们的原因是无数的政治偶像、宗教偶像、艺术偶像们影响着我,这种影响可能我在常态的生活中是不知道或淡忘的,但是在某些特定时刻这些曾经影响我的偶像会浮现出来。这个问题不仅仅是对我个人,每个人的内心都是有偶像的,所以我更愿意把这个偶像称之为“底片”,并不是说我们和偶像面对,更愿意把所有的偶像的底片存在角落里,有的时候会显现。

记者:如果说看您之前的作品都像是一个冷静的旁观者的话,那《偶像的底片》这个系列给人的感觉却有很大不同,最大的感觉就是在作品中流露出了很多情绪。

王广义:你说情绪的流露应该是有的,我在这个年龄段创作这些作品,它的合理性在于更有宿命感,这是人都逃脱不掉的,人并不是50多岁的时候对一切都豁然开朗,人永远是想不通的,那个底片永远存在。我想这个可能和年龄有关系,我在30多岁的时候可能不会创作这样的作品,我在30多岁的时候《大批判》正在进行时,那对我会构成一种兴奋。如今57、58岁更有一种宿命感,感受到影响人类或影响个人精神历程的是那些逃脱不掉的,也是忘不掉的。现在这个世界毫无疑问变化巨大,无数高科技对人类的生活带来方便,但对我的精神生活没有任何影响,我的精神生活和这个无关,但对年轻一代肯定是有关系的,假如你是艺术家你的作品也和这些东西相关。但对我是没有任何关系的,我发现艺术家精神和思想的变化,其实他在青少年时期的受到的影响,永恒的存在,那是一个底片放在那儿。

艺术的尊严

记者:所以再回想85,其实是那个时代对您的影响一直持续到现在?

王广义:现在回到85的主题上来说,可能是的85为我的艺术道路提供了一个起点,那个起点和我小时候生活在北方对萨满教的感觉有关,萨满教的泛神论、神秘感、不可知、不确定这些词语对于今天的我来说依然有巨大影响,我今天仍然认为艺术是不可知的,艺术家所表达的毫无疑问是一种思想,但是这个思想是不确定的,艺术家是中立的、没有态度的。我只能从自己经历的85去真实的谈论这段历史,任何一件事情成为历史其实是非常偶然的,就像我们当时参与到其中,不知道这会成为历史,如今三十年过去了,我知道这是历史了。在这个过程中,回到参与历史具体的个人精神思想的历程可能更具有价值、更真实。

记者:作为50后的重要艺术家之一,85时期你们最热血的一代,经历了三十年的沉浮,怎样看你们这代人经历的时代?心态跟三十年前有何变化?

王广义:以我个人而言,我仍然觉得80年代是一个美好的年代,我的青春年华是在那个年代度过的,我的无数梦想、无数对艺术的想象是在那个年代建立的。但是今天完全不同,今天这个时代一切都被娱乐化和商业化了。娱乐化和商业化特别能满足人性中最普通的东西,毫无疑问这两个时代完全不同,虽然那个时代从自由的角度来看没有现在自由。

80年代的艺术有神圣感,我更喜欢那个年代,那个年代我们创作艺术的时候,艺术是有尊严的。尊严的获得是有敌人的,在社会背景之下做一个展览很容易被权力封掉,而在今天什么都可以做,我倒觉得今天的艺术恰恰是没有尊严的,尤其是当艺术被所谓的市场所控制,这是今天对中国当代艺术危害最大的事情,人们几乎忘记了所有的东西,没有兴趣了解艺术家的思想,只关心数字,这是非常可怕的。市场作为社会的经济生活存在是合理的,但艺术界所有的行为和想象都被其所困扰的时候,这太可怕了。

我想起我年轻的时候读过艾略特的诗集,有几句让我印象特别深:“当几个少女在街头上说着私密的话,爱情萌动的时候,她们周边已是妓院林立。”虽然是谈爱情的,但跟当下我们所面对的环境很像,这个瓦解太巨大了 。

记者:感谢王老师跟我们讲述您的心路历程,您的思考或许正是我们当下寻找85精神最重要的意义所在。

(编辑:杨晶)