蔡锦的画自1990年代初一直都在重复一个主题:美人蕉。她的蕉叶不断的变形和重复,在重复中不断的变化。这种蕉叶被赋予一种非常主观和女性化的红色。红色和蕉叶成了一种个人意义的自我形式,她似乎通过这些像真实的女性那样的蕉叶,将画布作为一个土壤、日常用品或者空场,就此开启了一个与语言世界的独自对话。

还没有一个中国女性艺术家像蔡锦这样长期而深入执着于一种自我的形式绘画。尽管美人蕉的形象来自她安徽家乡的一种真实的植物,但蔡锦只是借助它的某些东西,就像蔡锦自己说的,她画芭蕉叶只是在画自己的东西,“只是我借助这么一个东西在画”[1]。当然,借助的意思只是指一个形式的开端,实际上,还并不是借助于一个芭蕉的图像形状。

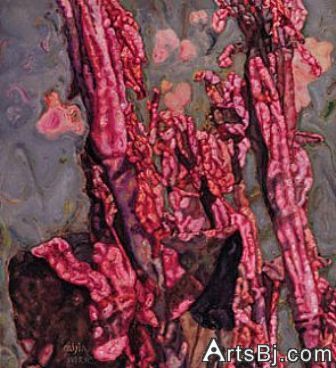

芭蕉进入画面以后,紧接着是一个变形和色调的主观化。那些芭蕉叶在被蔡锦初次看到时,都已是枯干和松脆状态,并呈现焦黄或者灰黑色,枝叶上还略呈水迹和烟尘。但蔡锦笔下的美人蕉好像被浓稠的血液浸泡过,枝叶的质感甚至有被泡胀后的粘厚和湿腻的纤维状态,这些浓重而被渲染的红色调的蕉叶,还与一些同样浓重的青蓝色的蕉叶层层叠叠的交错在一起,构成一种女性化的繁复和迷离的生命形式。

芭蕉枝叶的粘稠感,单体枝叶以及多个枝叶交错在一起的结构,红色调的明暗和深浅,都在蔡锦的画面上不断地微妙变化。这都是一种主观化的处理,这个主观图像又同时具有女性化的特征。事实上,蔡锦从真实的芭蕉叶引用的并不仅是一种植物的形式,而是这种花卉激发了她的自我感受。她后来描述:芭蕉“大片的叶子包裹着树身,一种肌肤的肉红色。原来的绿色已完全没有了,可眼前枯萎的形和色紧紧抓住了我。那根、茎、叶片里仿佛还残存着呼吸,这是一瞬间的无以名状的感触。”[2]

蔡锦把自己使用颜料画芭蕉叶,描绘成“粘稠的颜料像一股灵液在画布上侵蚀、蠕动。”[3]“粘稠”是一个特别重要的形式特征,这个词即使指枝叶的质感,也指色调像血液一样。将血红色跟蕉叶联系在一起,几乎是蔡锦一开始就具有的强烈反应。她感觉“那种叶子枯了以后,你可以看到还有血液的感觉,一下子都在那里了,你被它抓住了。那里面好像特别有生命的一种感觉。”[4]起初,蔡锦的红色美人蕉比较漂亮,是那种单纯的唯美的调子,后来则逐渐向血红、粘稠、浓重的色调演变。

红色调可能在九十年代初维持了没几年,蔡锦之后的色调实际上倾向于一种血色,而不是一种绘画意义的红色。红色对于蔡锦而言,好像是一种身体反应,是一种心理或者生理性的颜色。她好像对红色一开始就有一种生理性的血液反应,就如看到枯萎的蕉叶,是一种血液被抽空的感觉。她说“红色叫我痴迷,在这个色域里,我的画笔分外敏感。这是一种内在生命的需要,它完全支配着我的感受。”[5]在更准确的意义上,红色不是一种绘画性的颜色,而是一种生命性颜色。蔡锦的血红色也曾被人解释为女性主义的性主题,但蔡锦的血红色实际上要包含比性更广泛的内容。

蔡锦的红色调并不是始终以一贯之的不变,事实上,她的色调有三个不同阶段的变化。第一阶段是在1990年代初,蔡锦的血红色像一种粘稠的迷离的青春能量,高调的蔓延和往外浸染。第二阶段则是在九十年代中期,血红色开始发污,呈干迹斑斑的血渍状,不再有粘稠感。血污感的这批作品实际上主要是装置绘画,画在诸如床垫、自行车座、女鞋、沙发、睡垫等现成品上,红色发污是由于红色颜料与现成品中的污渍混合后的效果,但蔡锦后来一直延续这种色感。第三阶段则是2000年以来,芭蕉枝叶大部分呈灰黑色,红色只是零星点染,若有若无,一种衰败感好像在蔓延,这似乎回到了蔡锦最初看到的那些枯死蕉叶的表象。这个阶段的画甚至都没打底色,直接在麻布上作画,使灰黑色的蕉叶具有一种灰烬感。

这些不同红色调接近一种身体反应,蔡锦也寻求一种不同的媒介形式。第一阶段的美人蕉主要是一种自我象征,画布就像一片土壤,只不过美人蕉被移植到画布上来种植,并像女人的青春成长一样复杂而自我充沛;第二阶段的装置绘画则是一种自我印迹,那些日常用品表面都有柔软的布面或者充塞棉垫层,就像女人用品上的经历痕迹;第三阶段的空白麻布就像一个农家空场,散落着一些红色渐褪的灰黑蕉叶,隐喻着接近一种衰败的归宿。

蔡锦一直强调她不是有意要用红颜色,而是来自一种自我需要。她几乎一开始就将真实的芭蕉叶包裹的树身看作是一种肉红色的肌肤,芭蕉枝叶作为一个形式载体,主要是它具有一种“肉红色”,这是一种集形式、质感和色调于一体的形式,用于对应一种自我的变化,女人的外表、生活和内心能量随着时间的变化而兴衰。但也不能仅仅将蔡锦的绘画看作是一种自我表现,她并不只是表现自己在画面外的生活和自我,而是她的大部分时间被与画布束缚在一起。画面形式经常是一个发现、延伸和构造的过程,这就像在画布上培育一棵芭蕉叶,自我就像是一种养料,自我充沛和梦幻的时刻,这棵芭蕉叶就张扬;自我灰暗时刻,芭蕉叶就枯萎。

蔡锦的作画都是从局部开始,她将其比喻成“像虫子爬一样的,满满的都侵蚀到了。” [6]画面“就像在绣花,在编织一件毛衣,无休无止地处于一种状态中。”[7]蔡锦似乎要让她的绘画像是一种自我的分泌物或者像一种溢出的水迹,她试图处于一个事先并不知道要最终画什么的状态,而是从局部开始,逐步扩展出整个图像形状、结构和色调,这有时候依据形式本身在画面上突然发现的可能性,有时候则按照个人的心性和情绪。她要表现的是一种自我分泌、流露或溢出,但这种被呈现在画布上的又是一种不确定的自我状况。蔡锦喜爱某种混浊的不定形的意象,比如斑痕、水迹,污渍,实际上她画面上的主体还不是芭蕉本身,而是附在芭蕉表面的这种混浊不清的精神意象,从这样一个局部意象开始,让其在画面上延伸和扩展。这种局部的延伸方式也是以一种昆虫、生命或水流的方式,比如蔓延、蠕动、浸染、侵蚀。

很难将蔡锦的画归为一种女权主义或者女性主义,事实上她很少有政治和艺术上的关于主义和看法的表达。蔡锦的艺术几乎只涉及一种个人意识和女性方式,但这种个人意识和女性方式具有一种真正意义的现代精神和图像特征。比如她的芭蕉形象倾向于一种复杂、繁琐、粘稠,这些都具有一种个人传记意义的精神分析特征,她将自己的画面结构比喻成像女性编织的毛衣和徽州建筑繁复的窗格,个人就像芭蕉叶的斑痕和水渍一样,在其中无休无止、不胜痛楚的渗入其间,但这种繁琐对不确定体系的深入和探险,又具有一种不厌其烦的神秘吸引力。蔡锦不是在画一种真实的花和植物,而是在创造一种个人意识和通过画面的自我成长。她试图不是按照任何想法绘画,而是真正按照内心的引导,这种引导永远不会知道以后是怎样一种景象,而这正是现代绘画的真正意义和出发点。很少有中国画家能做到这一点,而蔡锦在逐渐接近这一目标。就像蔡锦曾经说过的,她的画现在可能只跟个人有关系,跟艺术史没有什么太大关系,它服从于一种绝对的个人心性和流露,但当这种个人流露深入到一定程度后,也许会跟艺术史发生关系的。

[1] 4 5《谈话即道路——对二十一位中国艺术家的采访》,徐晓煜著,湖南美术出版社1999年8月第一版

[2] 3《同心爱者不能分手》,林白、蔡锦著,浙江人民美术出版社2003年10月第一版

[6] 《谈话即道路——对二十一位中国艺术家的采访》,徐晓煜著,湖南美术出版社1999年8月第一版

[7] 《同心爱者不能分手》,林白、蔡锦著,浙江人民美术出版社2003年10月第一版

(编辑:李金桥)